준비하지 않는 우리에 대한 이야기

콜렉티브 뒹굴 <꿈의 방주: Hunger Stone>

이경미

제223호

2022.10.13

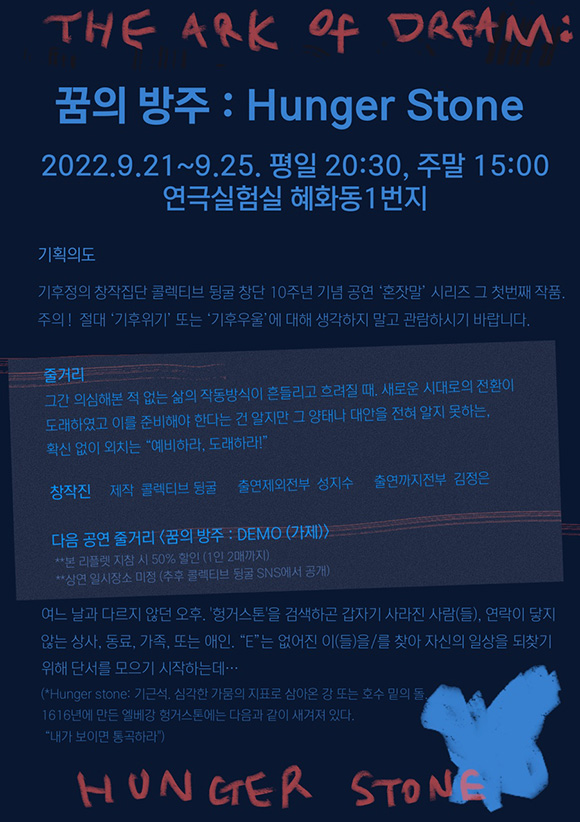

제목만으로도 기후재난을 다룬 공연임을 충분히 짐작할 수 있었다. 그런데 한 장짜리 프로그램에는 정작 “절대 기후위기 또는 기후우울에 대해 생각하지 말고 관람하기 바란다”고 쓰여 있었다. 반어법이려니 했다. 그리고 그 아래에 쓰여진 줄거리… “어느 날 헝거스톤을 검색하곤 갑자기 사라진 사람들, 연락이 닿지 않는 사람들…을 위해 단서를 모으기 시작….” 공연 제목에 이어 또 ‘헝거스톤’이 언급되어 있으니, 어쨌거나 이 공연이 기후에 대해서 이야기는 할 것이란 생각엔 변함이 없다. 그리고 모두 네 명의 배우가 등장한단다.

극장 객석에 앉는다. 맞은편 벽에 여닫이문이 하나 설치되어 있는데 주변에는 나름 예쁜 나비 모형 소품들이 붙여져 있다. 평소 오퍼석으로 쓰이던 구석 공간도 개방되어 있다. 오른쪽 벽의 작은 박스 공간에는 색색의 풍선들이 놓여 있고, 모든 객석 의자에는 헤드셋까지 준비되어 있다. 관객은 잠시 후 등장하게 될 네 명의 배우가 이 공간에서 기후위기에 대해 어떤 이야기를, 어떻게 전개할지 기대하며 기다린다. 기후위기야말로 현 인류가 더 이상 외면해서는 안 되는 매우 중요한 사안이 아닌가. 그러니 연극, 적어도 자신의 공적 정체성을 지키고자 하는 연극이라면 당연히 무대에서 적극적으로 공론화해야 한다고 생각하면서 말이다.

아무 이야기도 하지 않고 아무것도 보여주지 않은

연극이 시작된다. 배우가 무대 한가운데 서더니 안내멘트를 한다. 그런데 도무지 끝나지 않는다. 오히려 배우의 이야기는 계속 엉뚱한 방향으로 흘러간다. 자신이 대타로 영화 촬영을 했다는 이야기를 하나 싶더니, 비둘기를 배경으로 행복한 결혼사진을 찍었던 때가 있었다는 이야기를 한다. 그 비둘기들은 이내 배우 본인의 집 벽 바깥에 둥지를 틀고 살던 비둘기들과 연결되고, 자기 집에 찾아오는 길고양이 이야기를 하나 했더니, 그 고양이가 새끼를 낳았다는 이야기까지 한다. 기대했던 이야기가 아니다. 그래도 이것이 혹시 기후 문제에 대한 심오한 메타포는 아닐까 싶어 여전히 배우의 이야기에 귀 기울인다. 배우는 나름 중간중간 눈물까지 보이면서 진심을 다해 자기 이야기를 이어간다. 그러면서 자신이 왜 이러는지 모르겠다며 멈칫대기도 한다.

착하게 기다리고 있던 관객의 내면에서 결국 혼란 혹은 실망의 감정들이 올라오기 시작할 즈음, 드디어 배우는 멋쩍은 표정으로 이제 좌석 옆에 걸린 헤드셋을 쓰라고 안내한다. 헤드셋을 쓰자 기대만큼은 아니어도 뭔가 음악이 들리고, 관객은 다시 무대에서 멀어진 자신의 마음을 가다듬는다. 잠시 후 객석 정면 벽에 파란 조명이 켜진다. 한참 늦었지만 이제라도 시작하겠다니 그나마 다행이 아닐까. 그런데, 그런데 말이다… 그것이 전부다. 배우는 위축된 모습으로 멈칫멈칫 한 쪽으로 물러나 여전히 심각한 표정으로 뭔가를 계속 혼자 중얼댄다. 기후 위기의 ‘기역’ 자도 이야기되지 않았는데, 공연은 그렇게 끝이 난다.

재난을 이야기하는 우리에 대한 이야기

<꿈의 방주: hunger stone>은 관객의 관심을, 기대를 철저히 배반했다. 나름 진심 섞여 있긴 했지만, ‘기후위기’라는 화두를 안고 극장을 찾아간 관객이 보기엔 실로 ‘엉뚱한’ 이야기만 무대에 가득 늘어놓은 셈이니까 말이다. 그런데 호흡을 가다듬고 이 어이없음을 걷어내면, 바로 여기에 이 공연이 기후위기와 관련해 관객과 진심으로 나누고자 했던 핵심이 있음을 알게 된다.

불과 한 달도 안 된 얼마 전까지 한반도 전역을 휩쓸었던 산불과 허리케인, 폭우와 홍수, 그 전의 지독한 가뭄을 겪으며, 우리는 당장 20년, 30년 후 지구의 미래를 예측할 수 없다는 얘기가 더 이상 특정 지역에서 일어나는 무언가가 아니라 전 지구상에서 동시에 일어나는 현실임을 알았다. 진보의 과정에서 발생하는 일시적인 순환과정이라기보다는 심각한 의미의 역행이 시작된 것이다. 일상 자체가 종말을 맞이하게 될 것이다. 아니 일상이 더 이상 존재하지 않게 될 것이다. 그러니 더 늦기 전에 탄소경제에 기댄 성장이 얼마나 심각한 기후변화를 야기하는지, 자본주의 시스템이 얼마나 기후를 위험에 빠뜨리는지에 대해 제대로 공론화할 때이다. 말로만 하는 동정, 편리한 진영논리, 윤리적 소비에 참여하는 수준으로는 턱없이 부족하다.

그러나 정치권도, 기업도, 자본시장도, 심지어 우리 자신도 그에 대해 본격적으로 논의하고 대응 방안을 찾을 생각을 하지 않는다. 정치는 여전히 당파적 이해관계를 앞세우며 진영논리에 빠져 있거나 시장의 눈치를 보고, 시장은 시장대로 실적중심, 성장중심주의의 광기에 빠져 헤어 나오지 않고 있다. 그런 가운데 상당수는 과학기술의 되도 않는 힘에 의지하려 하지 않으면, 현실이 너무나 팍팍하다는 이유로 다가올 미래를 더 먼 미래로 밀어내고 있다. 설령 그나마 기후문제를 언급한다 해도, 어떤 이는 이를 자기 존재감을 과시하기 위한 통로로 이용하고, 어떤 기업은 미래 산업이라는 미명하에 새로운 사업의 모멘텀으로 접근한다. 기후재난에 관한 이야기가 등장하는 영화나 TV 화면 또는 일부 공연의 경우에는, 지구의 종말을 대중의 관심을 끌 수 있는 일종의 판타지로 소비하거나, 비극적 카타르시스를 통해 인류가 아직 재난을 통제할 수 있다는 믿음, 그리고 그 재난에서 살아남을 수 있다는 집단적 희망을 불어넣는다. 하지만 분명한 것은 기후재난이 지금 보다 더 일상이 된다면 이조차도 더 이상 이야기의 소재거리가 되지 않을 수 있다.

<꿈의 방주: hunger stone>은 바로 이런 우리 세상, 우리 자신, 그리고 어쩌면 연극들에 대한 일종의 메타연극이다. 뭔가 대단한 것을 보여줄 듯 나름 화려하게 치장했지만, 실제로는 재난의 심각성을 정확하게 인지하지 못한 채 모호하거나 엉뚱한, 혹은 동어반복적인 이야기만 반복하는 우리 모습에 대한 이야기이다. 설령 알더라도 어디서부터 어떻게 접근해야 하는지 알지 못한 채 머뭇대는 우리의 모습이 거기에 있다. 공연이 끝난 뒤 극장을 나서는데 출구에서 성지수 연출가가 수정된 것이라며 관객에게 공연 리플렛을 다시 나눠준다. 받아보니 극장에 들어갈 때 나눠준 동일한 리플렛 위에 줄거리와 창작진에 대한 부분을 새로 써 스티커로 덧붙여 놓았다. 거기에 비로소 이 연극이 관객과 공유하고자 했던 줄거리가 쓰여 있다. “그간 의심해 본 적 없는 삶의 작동방식이 흔들리고 흐려질 때, 새로운 시대로의 전환이 도래하였고 이를 준비해야 한다는 건 알지만 그 양태나 대안을 전혀 알지 못하는, 확신 없이 외치는 “예비하라, 도래하라!”.

기후변화는 우리가 나서서 잡지 않는 이상 그 파괴적 속도를 절대 멈추지 않을 것이다. 그럼에도 우리는 정말 제대로 자신의 역할과 의무를 다하고 있는가. 그에 대한 자기반성이 <꿈의 방주: hunger stone> 안에 있다. 이 공연의 이야기는 그간 누적된 지구온난화로 인한 온갖 살인적인 재난의 책임이 우리에게 있을 뿐 아니라, 여전히 그 실상을 정확히 파악하고 준비하지 않는 것에 대한 책임 또한 우리에게 있다는 것에 대한 이야기이다. 무대에는 기후재난에 대한 공포와 연민을 통해 모종의 카타르시스를 도모하는 이야기가 아니라 여전히 지독하게 무감하고 무지한 우리가 있다.

[사진 제공: 콜렉티브 뒹굴]

- 일자 2022.9.21 ~ 9.25

- 장소 연극실험실 혜화동1번지

- 출연 김신애, 강은주, 최윤희, Elijah Kim 기획 성지수 구성 김정은 제작 콜렉티브 뒹굴 후원 연극실험실 혜화동1번지

- 관련정보 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXkWL2sw3abiplz6ZRVm3DpRPq5K0U4iCBrcS92_UsMTUS2A/viewform

- 이경미

-

한편의 연극이 세상을 바꿀 수 있다는 믿음을 갖고 이 극장, 저 극장을 기웃댄다.

'잘 만든' 연극 보다는 꿈틀대는 파동이 느껴지는 연극을 좋아한다.

http://blog.naver.com/purun8