부르는 몸

907, 곽지숙 <맥베스 1인 낭독극>

팔도

제238호

2023.07.27

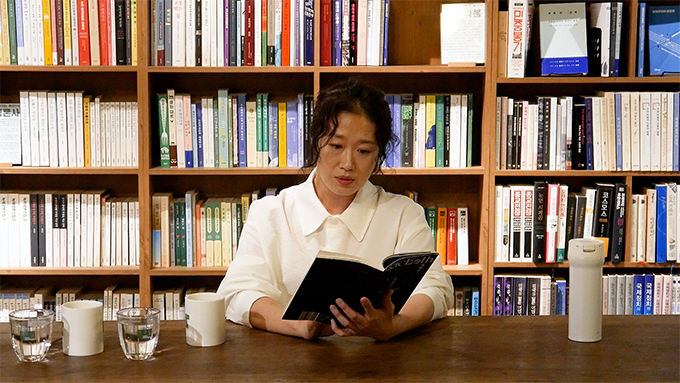

여태 셰익스피어 원작을 기반으로 한 연극을 관람한 적이 전혀 없고 앞으로도 딱히 그럴 생각은 없었는데 갑자기 <맥베스> 낭독회에 가게 되었다. 부슬부슬해 보이는 긴 머리칼에 새하얀 블라우스와 선명한 초록색 와이드팬츠를 입은 여자가 자리에 앉아 있었다. 책으로 이루어진 동굴과도 같은 서점, 풀무질 안에 모여 앉은 관객들이 희곡 『맥베스』를 손에 든 여자를 바라본다. 그가 입을 뗀다. “천둥과 번개, 세 마녀 등장”.

공연이 시작되자마자 낭독자가 <맥베스>의 마녀임을 직감했다. 모든 등장인물의 입으로 말하는 낭독자처럼, 마녀는 세 명이지만 그 이상이고, 기상천외한 마법이 아니라,

말로써 맥베스가 기존 질서와는 ‘다른’ 가능성을 욕망하도록 자극한다.

(나중에 마녀는 혼령을 불러내기는 하지만 이 또한 낭독자의 역할과 다르지 않다. 말 자체가 마술적이다) 마녀는 그렇게 맥베스의 세계를 교란하고 사라지는 방랑자, 이야기꾼이다.

영국의 문학 비평가 테리 이글턴도 비슷한 이유를 들며 마녀야말로 <맥베스>에서 가장 파괴적인 힘을 지닌 ‘진짜’ 주인공이라고 쓴다.1)

그는 마녀를 ‘언어’, ‘무의식’, ‘시적 세계’ 등에 비유하며 칭송한다. 하지만 내 앞에는 몸을 가진 마녀가, 낭독자가, 배우이자 연출가가, 비평가가 한 사람 앉아 있었다.

내게는 이 사실이 마녀의 상징성이나 맥베스의 예견된 비극보다도 훨씬 중요했다. 나를 포함한 모두가 낭독하는 저 몸의 박자를 느낀다. 그녀는 계속해서 다른 인물들을 더, 더 불러 모은다.

160분 동안 같은 시공간을 공유하면서, 중간중간 목이 갈라지고 물을 마시면서, 일어나 책을 시선 높이에 두고 그것을 둥글게 움직이면서.

조금 다른 이야기(다른가?). 나는 연극 무대 위에 선 사람의 표정, 떨림, 호흡을 감각하게 될 때를 좋아하는데, 그것은 달리 말하자면 몸의 물질성에 오롯이 집중하게 되는 순간이기도 하다.

물론 완전히 즉흥적인 공연이 아니고서야 배우들은 수백 번의 연습을 마치고 움직이는 것일 테고 관객들은 값을 지급했을 텐데도, 나는 이때 우리가 교환한 숫자를 초과해 존재하고 있다는 이상한 느낌 혹은 착각에 빠진다.

어쩌면 연극은 그렇게 몸을 불러 모아 그것을 초과하고 해체하기로 약속하는 몸이기 때문에 기묘하다.

어쩌면 앞서 언급한 배우의 표정, 떨림, 호흡은 연극이라는 이 기묘한 몸에 대해 누설하고 있기 때문에 마력을 가진다.

연극이 <맥베스> 낭독회 같은 형식을 취할 때에는 여기에 하나의 몸이 더해지거나 적어도 그것까지도 몸으로써 고스란히 노출시키는 셈이다: 연극의 조건이 되는 희곡 텍스트.

극단 907은 그중에서도 구체적으로 최종철 번역가의 『맥베스』 민음사 번역본을 들어 보인다. 수많은 책들로 빽빽이 둘러싸인 서점에서 하필 이 희곡 텍스트가 체현되고 있을 때 나는 미리 받은 팸플릿을 슬쩍 본다.

옮긴이의 말이 발췌되어 있다. “… 운문 대사가 실제로 어떤 효과를 내는지 궁금한 독자들은 해당 부분을 소리 내어 읽어 보면 그 리듬을 쉽게 느낄 수 있을 것이다”.

조금 다른 이야기를 조금만 더 이어가 봐야겠다. 일 년 전쯤 나는 동료와 함께 예술지원사업 신청서들에 “슬램 포에트리”2)를 기획하고 싶다고 썼다(예상하겠지만 붙은 적은 없다).

전통적인 형태의 극장이나 전시장이 아닌 다른 공적 장소에서 시, 소설이나 희곡같이 현실과 영 거리가 먼 듯한 텍스트를 소리 내고 몸짓까지 더해 읽는 건 이상해 보일 뿐 아니라 불쾌하고 불법적이라고도 간주될 수 있다.

하지만 바로 그래서 더더욱 그곳에서 허락되지 않는 ‘다른’ 말을, 마찬가지로 그곳에서 허락되지 않는 ‘다른’ 몸들과 발설하며 움직이고 싶었던 것 같다.

그렇기에 나는 다른 곳 아닌 서점에서 <맥베스>의 전막 모든 장면이 단 한 사람에 의해서 낭독되도록 한 연출이 절묘하다고 생각하면서 다른 한편으로는 이곳을 점유하고 있는 <맥베스>뿐 아니라

다른 텍스트들도 여기를 벗어나 다른 몸들에 의해 달리 발음되고 호흡되고 박자를 타며 그렇게 끝도 없이 또 다른 몸들을 부름으로써 스스로를 초과하는 광경을 상상하게 된다.

어쩌면 이런 자극까지도 기묘한 몸의 공동인 연극이, <맥베스> 속 마녀가, 낭독회의 낭독자가 하는 일이다.

또 다른 이야기를 아주 조금만 더 하고 정말 끝내야겠다. 이태원 참사 후의 11월쯤 나는 SNS를 통해 누군가를 건너보게 된다.

그는 괴롭고 답답한 몸을 이끌고 마로니에 공원 어딘가에 가서 시나 가사, 노랫말을 소리 내어 읽겠다고, 뭔가 다른 것을 소리 내어 읽고 싶으신 분은 오셔서 듣고 읽었으면 한다고,

자신이 곁에서 듣겠다고 했다.3)

<맥베스> 낭독회에 다녀온 후 이 리뷰를 쓰려고 어물쩍대며 딴짓을 하다 뒤늦게 알아차리기로 그는 907의 연출 설유진이었다.

그때 나는 마로니에 공원에 가지 못했다. 대체 나는 무슨 말을 하고 싶은 걸까? 솔직히 잘 모르겠다.

내가 고작 아는 건 낭독이 몸을 필요로 하고 몸을 부른다는 것, 운문의 비율이 90퍼센트라는 <맥베스>가 그렇듯 어떤 텍스트들은 몸을 부르는 몸으로써 곁에 있다는 것뿐이다.

‘뭔가 다른 것을 소리내어 읽고 싶’은 마음에 대해서도 감히 안다고 느낀다. 혹은 그런 착각에 빠진다.

[사진 제공: 907]

- 일자 2023.7.7 ~ 7.10

- 장소 독립서점 풀무질 (종로구 성균관로 19, 지하)

- 극작 윌리엄 셰익스피어 번역 최종철 연출 설유진 낭독 곽지숙 제작 907(구공칠)

- 관련정보 https://poolmoojil.com/product/907-곽지숙-맥베스-1인-낭독/1214/category/99/display/1/

- 테리 이글턴, 김창호 옮김, 『셰익스피어 정치적 읽기』, 민음사, 2018, 12쪽.

- 포에트리 슬램(poetry slam)이라고도 부른다. 대개 직접 쓴 자유시를 역동적으로 몸짓과 함께 낭송하는 퍼포먼스를 뜻한다.

- https://www.instagram.com/p/CkdaXTzrHje/