응답하라 2018

[박해성의 무대와 객석 사이]

박해성_연출가

제132호

2018.01.25

타고난 달팽이관 덕에 멀미의 ‘멀’ 자도 모르고 평생 살았건만 딱 한 번 예외가 있었다. 지난 세기 쯤이었을 텐데, 강원도 양양으로 엠티가기 전날 과음을 하여 당일 해질녘에야 고속버스를 타고 혼자 후발대로 가면서 자고 있었다. 달팽이관이 헤드뱅잉을 하는 바람에 눈을 뜰 수밖에 없었는데, 멀미도 멀미지만 반지 원정대가 반지 찾다 맞닥뜨릴법한 지옥 끝 벼랑을 칼타기 하며 아무렇지 않은 듯 드리프팅 하는 고속버스 안에서 정말이지 '사우론'을 만났다. 나만 그렇게 생각했는지는 몰라도, 그때 강원도의 쪽빛 바다는 진부령, 한계령, 대관령 등 각종 령을 상대로 사생결단을 한 끝에야 도달할 수 있는 마법의 세계였다. 이제는 고속철도가 서울에서 강릉까지 한 시간 반 만에 가고, 셀 수 없는 터널을 따라가다 보면 양양까지 두시간만에 도착하는 고속도로가 뚫렸으니 그야말로 쌍팔년도적 이야기다. 역시 평창동계올림픽이다. 이래서 올림픽 올림픽 하는구나.

"우리 열일 했어요!"(출처: 평창 동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 조직위원회)

"우리 열일 했어요!"(출처: 평창 동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 조직위원회)

그런데 생각해보면 궁금하다. 남의 나라에, 그것도 엄동설한에 동계올림픽 구경하겠다는 외국인 관광객이 그렇게나 많을까. 4년에 한 번씩 동계올림픽 하는 나라마다 도장 깨기 하듯 찾아다니는 국제동계스포츠덕후연맹이라도 있단 말인가. 참가선수단과 임원들의 이동만을 위해 그 어마어마한 철도와 고속도로와 호텔들을 만들었을 리는 없으니, 당연히 내국인 관람객을 계산에 넣었을 것이다. 그래도 궁금하다. 언제부터 우리가 0.1초 만에 눈앞에 스쳐지나가는 스켈레톤을 보겠다고 엄동설한에 눈 덮인 산등성이까지 올라갔던가. 게다가 실내종목들은 입장권 가격이 만만찮게 책정됐던데, 그 많은 객석이 찰 수 있을까. 방송중계수익은 IOC 몫이라는데, 중계화면에는 빈 객석들이 잡힐까. 과연 이 올림픽이 끝난 다음에도 외국의 동계스포츠 시청자들은 평창하고 평양을 구분할 수 있을까.

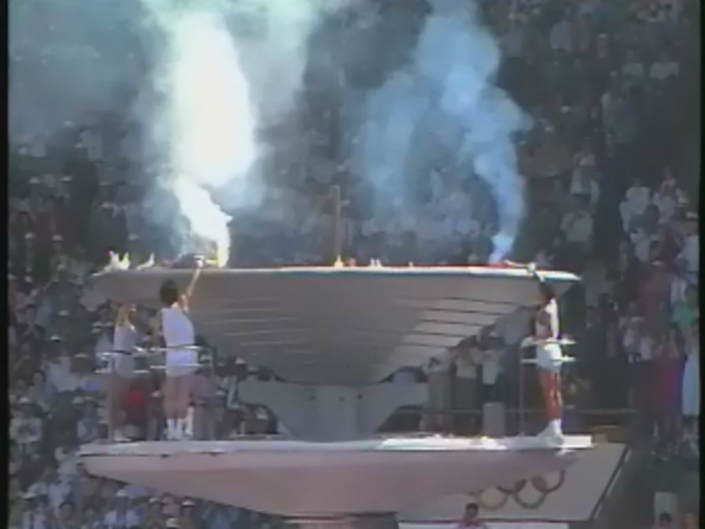

그 유명한 쌍팔년 하계올림픽이야말로 온 국민의 관심과 사랑을 듬뿍 받았다. 모두가 손에 손잡고 '손에 손잡고'를 불렀고, 어느 집에나 호돌이 인형, 티셔츠, 모자, 하다못해 부채 하나쯤은 있었다. 당시 어린이친구들은 올림픽 기념주화를 기념우표를 기념필통을 기념연필을 사달라고 어른들에게 생떼를 썼다. 지금 보면 북한 집체극처럼 보이는 개폐회식의 그 어마어마한 마스게임엔 수많은 군인들과 학생들과 비둘기들이 "자발적"으로 동원됐고, 행사 준비기간 동안 부대 밖으로 나온 군인들과 수업을 작파한 수많은 '덕선이'들은 국민의 한명으로서 올림픽에 참여한다는 사실에 무척이나 "자랑스러"웠다. 아마 비둘기들도 성화대 불길에 깃털이 그을리면서까지 뿌듯해했을 것이다. 비인기 경기의 텅 빈 관중석은 각 급 학교들에 할당되어 강매되었는데, 어느 나라인지도 모르는 팀의 축구예선경기를 물경 일만 원씩 내고 단체로 보러가면서도 하루 학교 안가도 된다는 사실에 당시 학생들의 올림픽부심은 뜨겁게 타올랐다.

올림픽부심은 곧 선진국민부심이었다. 올림픽을 개최할 정도가 됐으니 한국은 선진국 대열에 한발 들어섰다는, 적어도 올림픽으로 인한 경제적 이익, 국가이미지 상승 등 무형의 이익까지 합치면 이를 발판으로 선진국, 곧 부자가 된다는 얘기였다. 그런데 지나서 생각해 보건데, 올림픽 이후에 선진국이 됐다는 징후는 전혀 없었다. 88올림픽 당시 서울에서는 72만 명의 주민이 강제퇴거 당했다. 도시 영세민과 무주택자들의 주거마련이 명분이었지만, 외국인에게 보이는 도시미관을 위한 재개발에 따른 강제퇴거였다. 목동에서, 상계동에서, 수많은 지역에서 수많은 도시난민이 발생했고, 이주대책 없이 강제퇴거만 이루어졌다. 지난 30년간 올림픽으로 얻은 경제적인 이익이 이들의 것인 적이 없음은 분명하다. 어디 그뿐인가. 그 후로도 30년 동안 아시안게임, 유니버시아드게임, 월드컵 등등 끊임없이 만들어온 행사들을 돌아봤을 때, 우리는 명실상부한 "국가이벤트덕후"라고 봐도 무방하다. 그런데 아직도 온 국민의 관심과 사랑으로 빈 객석을 채워야 하고, 여전히 그 경제효과가 간절하다.

88올림픽개막식 비둘기통구이 사건.(출처: 네트의 바다)

88올림픽개막식 비둘기통구이 사건.(출처: 네트의 바다)

많은 인력과 자본이 강원도로 평창으로 몰렸다. 공연계의 내로라하는 인재들도 올림픽 관련행사 곳곳에 포진해있다. 올림픽스타디움과 경기장시설 상당수가 이후에 쓰일 일이 없어 시설철거를 염두에 두고 만들어졌는데, 그 일회성 이벤트를 위해서 가리왕산의 500년 묵은 원시림을 깎아냈다. 고속철도를 놓고 터널을 뚫느라 태백산맥을 구석구석 헤집어놨지만, 올림픽 때에나 이후에나 과연 그 시설들이 환경을 망가뜨릴 가치가 있었을 정도로 살뜰하게 활용이 될까. 산 속 깊숙한 곳에, 동해바닷가에 경쟁적으로 줄지어 올라가고 있는 초대형호텔들의 객석은 앞으로 얼마나 찰까. 행여 활용되고 넘쳐난다 하더라도 그 경제적 이익은 누구 것이 될까. 공연계의 내로라하는 인재들은 그 현장에서 무슨 가치를 위한 어떤 창작을 하고 있을까 궁금하다. 그런데 사실 정말로 궁금한 점은 이 이벤트가 정말 자본과 권력의 음모로만 가능했는지 이다.

어쩌면 우리는 끊임없이 이벤트를 원하고 있는지도 모르겠다. 그게 스포츠 이벤트일 수도 있겠지만, 선거나 정치적 이벤트일수도 있겠다. 하다못해 때가되면 수십만 명이 모여 애꿎은 산천어들을 학살하는 이벤트를 만들기도 한다. 그런 이벤트의 특징은 단기적이고 집단적이어서 폭발성이 극대화된다는 점이다. 하지만 폭발이 지속될 수 없듯, 이벤트가 우리의 일상을 바꾸진 않는다. 비인기스포츠종목이 올림픽을 통해 반짝 인기를 얻었다고 하더라도, 우리의 일상에 스켈레톤이 스며들진 않는다. 백날 패럴림픽을 해봐도 여전히 이동장애인은 고속버스를 타지 못한다. 선거를 통해 우리가 원하던 대로 정치적 정의가 이루어진다고 우리의 일상까지 그 정의가 스며들지 않는다. 어쩌면 우리는 일상을 바꾸기보다는 뭔가 자꾸만 이벤트를 만들어가며 일상을 덮으려 하고 있는지도 모르겠다.

산맥의 웅장함을 느끼게 했던 가리왕산과 마법의 세계와 같았던 진부령, 한계령, 대관령, 그 끝의 쪽빛 바다는 이런 이벤트가 아니고도 그 자체로 충분히 고유한 가치가 있다. 바다까지 터널로 90분 만에 도착하기보다, 거기까지 닿는 과정 전체가 다른 어떤 관광지와도 대체할 수 없는 고유한 개별성일 것이다. 관광, 스포츠, 경제, 정치에 있어서도, 어쩌면 일상은 오랜 시간을 두고 그런 고유한 가치를 지속적으로 찾아가는 과정일 지도 모른다.

2014년 한계령.(출처: 필자의 앨범)

2014년 한계령.(출처: 필자의 앨범)