실과 바늘과 글쓰기의 상관관계

쓰고 보니

최현비

제251호

2024.03.28

[쓰고 보니]는 쓰는 동안 극작가의 몸을 통과해 간 것들을 기록합니다. 극을 쓴다는 것이 실제로 어떤 실천을 동반하는지 그 흔적을 스스로 기록하고 지금의 극쓰기를 반추해보고자 합니다.

누군가 지금 뭘 하고 있냐고 물어보면, 언제나 무언가를 만들고 있다고 대답한다. 생각해 보니 글을 쓰고 있다고 답한 적은 한 번도 없는 것 같다. 연락이 많이 안 오기도 하고, 또 그만큼 글을 많이 쓰지 않으니까요…

스스로 작가라고 정의한 적이 한 번도 없기 때문에 여전히 나는 작가가 아니다. 내가 생각하는 직업으로서의 작가란 ‘매일매일 성실하게 글을 쓰고 쓴 글로 (어느 정도는) 먹고 사는 사람’인데 이 두 개의 조건이 (특히 두 번째 조건) 나에게는 결코 수행할 수도, 도달할 수도 없는 어려운 것들이어서 그냥 작가―되기를 포기했다.

그럼 나는 어떤 사람인가. ‘글에 속해 있고 뭔가를 만드는 사람’이라고 말하고 싶다. 글에 속해 있다는 것은 모든 일상의 과정에서 글쓰기를 생각하고, 글쓰기를 통해 그것을 해석하고 번역하며 삶을 나의 방식대로 이해한다는 것이다. 농담 식으로 말하자면, 삶이 글쓰기를 하고 글쓰기를 통해 삶이 된다는 것이다. (안 웃기면 죄송하고요)

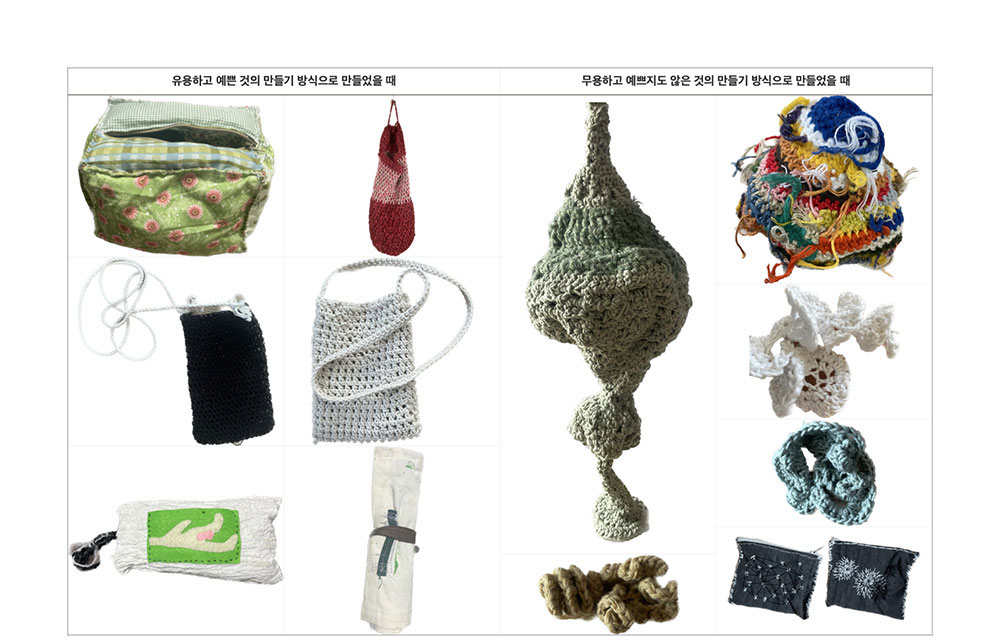

뭐를 만드는 사람이냐면, 연극을 만든다. 유용하고 예쁜 것과 무용하고 예쁘지도 않은 것을 만든다. 요즘 가장 많이 하는 것은 뜨개질이다. 뜨개질을 시작한 지는 5년 정도 되었다.

취미가 있는 삶을 살고 싶어서 재생속도 0.25로 맞춰 놓은 유튜브 영상을 몇 번이고 ‘10초 전 보기’를 클릭하며 배웠는데, 이제는 일상의 많은 부분을 차지하게 되어버렸다. 처음 배우기 시작했을 때는 너무나 심오하고 광대한 뜨개질의 세계에 압도되어서 정말로 하루 종일 뜨개질만 했다. 사슬뜨기, 짧은뜨기, 긴뜨기, 한길길뜨기, 걸어뜨기, 사다리뜨기 등등등… 뜨기의 종류가 40가지가 넘는다는 사실을 알고 계십니까? 그 모든 것을 통달하지는 못했지만, 기본적인 것만 익힌 채 무언가를 계속 뜨고 있다.

뜨개질이 질리면 바느질을 한다. 안 쓰는 천이나 지워지지 않는 얼룩이 묻은 옷들을 잘라서 지갑이나 가방 같은 것들을 만든다. 한 땀 한 땀 실과 바늘로 천을 접착하다 보니 생각보다 오랜 시간이 걸려 재봉틀을 사용한 적도 있었지만 결국 손바느질로 되돌아온다. 손바느질의 매력은 뜨개질과 비슷하다.

스스로 만든 물건을 가지고 싶어서 시작한 만들기지만, 막상 시작하면 그 목적의 중요도는 퇴화한다. 과정 자체가 원래 목적이라도 되었던 것처럼 실과 바늘, 손가락들의 기계적인 움직임과 시선의 상호작용에 모든 신경이 집중된다. 그리고 서서히 만들어지는 패턴들. 시간을 지각하게 될 때는 이미 어느 정도의 패턴이 만들어지고 난 후이다.

처음 만들기를 시작했을 때는 ‘편집숍에서 비싸게 주고 산 것 같은 것’을 만들고 싶었다. 누가 봐도 예쁘고 퀄리티가 있는 완성품에 집중했기에 과정 자체는 지루했지만 정교했다. 짧은뜨기로 30코, 한길길뜨기로 30코, 다시 짧은뜨기로 30코… 이렇게 목적에 따라 디자인을 다르게 하며 구조를 잡아 놓으면 어느샌가 물건이 완성된다. 그것은 선물하거나 사용하고, 사용하다가 질리면 다시 풀거나 뜯어서 실을 감는다.

이런 정교한 완성품을 만드는 과정이 지루하게 느껴졌을 때쯤, 행위 자체에 집중하기 시작했다. 뜨개질을 하다가 한 코가 잘못 떠져서 모든 매듭을 풀어야 했을 때나, 바느질을 하다가 엉뚱한 곳에 바늘을 넣어 빼기가 곤란했을 때의 순간들을 기억한다. 모든 걸 다 포기하고 싶다가도 꾸역꾸역 그냥 해왔는데, 어느 날은 시작부터 과정 자체가 목적이 되게 만들기를 하고 싶다는 충동이 들었다.

그렇게 만들게 된 것이 ‘무용하고 예쁘지도 않은 것’이다. 만드는 방법은 간단하다. 완성품을 미리 계획하지 않고, 손이 가는 대로 만들기를 하는 것이다. 순간순간의 충동과 자극에 이끌려, (그러나 머릿속으로는 추상적으로나마 어느 정도의 구조를 잡은 채) 여러 종류의 기술을 번갈아가기를 반복하며 ‘도대체가 무엇인지 모를 모양’을 만드는 것이다.

순간의 충동에 이끌린 손가락들의 기계적인 움직임은 ‘도대체가 무엇인지 모를 모양’을 만들고 있는 나를 초과하며 만들기를 수행한다. 뜨개질을 하고 있는 나와, 실과 바늘, 그것들에 엮인 손가락들, 손가락들의 기계적인 움직임이 이끌어내는 무질서한 패턴들의 충동적인 상호작용. 그렇게 선택한 하나의 충동은 하나의 기묘한 사건을 만들어낸다. 그 사건은 다음 선택의 사건을 만들어내고, 그렇게 선택된 다음의 사건은 이전의 선택을 의도적으로 반복하거나 반복하지 않게끔 하며 서로 영향을 주고받는다. 완성된 전체의 사건은 불균형하고, 불연속적이며, 아름답지도 않다.

그러나 역설적으로, 이렇게 만들어낸 것들은 무엇이든 될 수 있다.

이러한 만들기의 과정은 글쓰기와 비슷하다. ‘유용하고 예쁜 것’은 인물과 서사가 있는 구조의 이야기를 만들 때와 비슷한 방식의 과정을 거친다. 전사와 트라우마, 선택과 갈등, 등장인물 간의 상호관계는 구상단계에서부터 이미 촘촘하고 정교하게 디자인된다. 앞에서 ‘이런 모양’이 나오면 언젠가는 꼭 ‘이런 모양’에 대한 설명이나 해결이 뒷받침되어야 한다. 이렇게 만들어진 하나의 완결성을 가진 이야기는 많은 사람들에게 비슷한 감상을 요구한다.

‘무용하고 예쁘지도 않은 것’의 글쓰기는 인물과 서사, 전사와 트라우마, 선택과 갈등, 등장인물 간의 관계를 미리 구성하지 않은 채 순간의 선택과 기술적인 충동에 따라 발생한 사건들을 나열하는 과정을 거친다. 이렇게 나열된 글쓰기는 최종적으로 만들어진 모양, 즉 결과 자체가 형식이 되고 그 형식에서 내용이 드러난다. 불균형하고, 불연속적이며, 아름답지도 않은 이 최종의 사건은 인과관계와 같은 선형적인 시간성이나 현실과 상상, 주인공과 주변 인물 간의 경계를 의도적으로 흐리게 만든다. 이렇게 구성된 이야기는 하나의 충동을 선택했을 때의 순간과 그 순간을 만들었던 구조, 그리고 필연적으로 발생할 수밖에 없는 구조의 균열을 동시에 파악할 수 있게 하며 다양한 감상과 무수한 해석의 가능성을 열어 둔다.

그러니까, 요즘 흥미 있는 것은 ‘무용하고 예쁘지도 않은 것’을 만드는 작업이다. 그것이 뜨개질이 되었든 바느질이 되었든 연극이 되었든 글쓰기가 되었든… 과정 자체가 목적이 되며, 끊임없이 나를 초과하는 사건들을 선택하며, 순간의 충동과 사물들(혹은 다른 작업자들)과의 상호작용을 적극적으로 이용하며 만들기를 해나가는 것이다. 어차피 ‘유용하고 예쁜 것’이든 ‘무용하고 예쁘지 않은 것’이든 작가―되기란 불가능하니 이렇게라도 삶의 즐거움을 찾아보자… 하며 정신승리를 하는 것이다.

[사진: 필자 제공]