기다리다 만나다 마주하다

0set 프로젝트 <관람모드 - 만나는 방식>

장영_극작가

189호

2020.10.22

기다리다 : 세 통의 문자

이 공연을 보기 전, 세 통의 문자를 먼저 받았다. 홍성훈이 쓴 글 두 편과 박하늘의 음성 하나였다. 우리가 만난 적 없으니 그들의 외형은 알 수 없었으나, 공연 이전에 드러내고자 하는 그들의 마음을 먼저 건네받았다. 홍성훈의 글에는 하루의 많은 순간 통증을 자각하는 사람의 삶이 묻어 있었다. 박하늘의 음성에는 어느덧 달라진 일상의 상태를 받아들이는 사람의 삶이 녹아 있었다. 세 통의 문자를 먼저 읽으면서, 일상을 잠시 멈추고 내 몸을 둘러싼 통증들에 대해 곰곰이 생각하게 되었다. 또 내 삶에서 변화된 것, 잃은 것, 그러나 받아들여야 하는 것에 대해서도 생각했다. 그렇게 나도 그들과의 만남을 기다리고 준비하기 시작했다.

공연 당일, 극장 혜화동1번지에 도착했을 때 관객들은 담요와 핫팩을 받고 주차장으로 안내되었다. 주차장에 지붕이 생기고 의자가 놓이자 꼭 아늑한 베이스캠프처럼 느껴졌다. 극장 내 시설 접근성의 한계 때문에 마련된 공간이었는데, 쌀쌀해진 날씨에 다른 사람들과 둘러앉아 있다는 게 좋았다. 여러 몸들이 제약 없이 마주 앉아 있을 수 있는 공간이 있어 마음도 편했다. 동시에 누구든 접근할 수 있고 쉽게 들어설 수 있는 곳이, 지붕을 설치한 주차장이 아니라 극장이어야 한다고 생각한다. 모든 몸들이 쉽게 접근할 수 있도록 주차장에 극장을 세우는, 이런 기발한 아이디어를 태어나게 한 물리적 환경이 문제시되어야 할 것이다.

공연 당일, 극장 혜화동1번지에 도착했을 때 관객들은 담요와 핫팩을 받고 주차장으로 안내되었다. 주차장에 지붕이 생기고 의자가 놓이자 꼭 아늑한 베이스캠프처럼 느껴졌다. 극장 내 시설 접근성의 한계 때문에 마련된 공간이었는데, 쌀쌀해진 날씨에 다른 사람들과 둘러앉아 있다는 게 좋았다. 여러 몸들이 제약 없이 마주 앉아 있을 수 있는 공간이 있어 마음도 편했다. 동시에 누구든 접근할 수 있고 쉽게 들어설 수 있는 곳이, 지붕을 설치한 주차장이 아니라 극장이어야 한다고 생각한다. 모든 몸들이 쉽게 접근할 수 있도록 주차장에 극장을 세우는, 이런 기발한 아이디어를 태어나게 한 물리적 환경이 문제시되어야 할 것이다.

공연을 위해 주차장에 마련된 공간

만나다 : 홍성훈, 유현주, 박하늘

주차장에 마련된 공간에서 박하늘과 유현주를 먼저 만났다. 스탭을 소개했을 때 주황색 옷을 입은 스탭들이 ‘여기 있습니다’ 하면서 손을 들었는데, 그런 말들조차 안전한 공간 분위기를 형성하는 데 큰 역할을 한다고 느꼈다. 서로의 통증이나 몸의 안전을 진지하게 고려하기로 합의된 분위기가, 다른 몸의 고통을 귀찮은 일로 여기지 않겠다는 감각이 관객에게도 큰 안정감을 주었다. 공연이 시작되면, 주차장에 설치된 스크린에 홍성훈이 글을 쓰고 있는 화면이 드러난다. 해당 공간에 없는 홍성훈이 이 공간을 글로 설명하는데, 그의 글은 음성과 수어로도 다시 표현된다.

관객들과 함께 앉아 있던 유현주가 일어선다. 관객들은 유현주에게 수어 단어 다섯 개를 배우게 된다. ‘코끼리, 족쇄, 시간이 흐른다/지나간다, 힘이 세지다, 불가/할 수 없음’이라는 단어이다. 유현주는 관객들을 일일이 살피며 정확한 표정과 동작을 가르쳐준다. 단어 다섯 개를 배우고 나면, 관객들은 수어로 들려주는 유현주의 이야기를 이해할 수 있게 된다. 어린 시절 족쇄에 발이 묶여 자란 코끼리가 시간이 흘러 힘이 세졌어도, 여전히 족쇄를 풀 수 없었다는 이야기였다. 유현주가 수어로 표현하고, 박하늘이 음성으로 들려주고, 홍성훈이 문자로 설명한다. 다른 방식으로 표현하고 있지만, 서로의 방식을 존중하고 집중하는 순간에, 우리는 타인의 세계를 짐작하고 나아가 이해할 수 있음을 느끼게 된다.

관객들과 함께 앉아 있던 유현주가 일어선다. 관객들은 유현주에게 수어 단어 다섯 개를 배우게 된다. ‘코끼리, 족쇄, 시간이 흐른다/지나간다, 힘이 세지다, 불가/할 수 없음’이라는 단어이다. 유현주는 관객들을 일일이 살피며 정확한 표정과 동작을 가르쳐준다. 단어 다섯 개를 배우고 나면, 관객들은 수어로 들려주는 유현주의 이야기를 이해할 수 있게 된다. 어린 시절 족쇄에 발이 묶여 자란 코끼리가 시간이 흘러 힘이 세졌어도, 여전히 족쇄를 풀 수 없었다는 이야기였다. 유현주가 수어로 표현하고, 박하늘이 음성으로 들려주고, 홍성훈이 문자로 설명한다. 다른 방식으로 표현하고 있지만, 서로의 방식을 존중하고 집중하는 순간에, 우리는 타인의 세계를 짐작하고 나아가 이해할 수 있음을 느끼게 된다.

수어로 이야기 하는 유현주

그다음에 관객은 박하늘을 만난다. 객석에서 일어나 앞으로 나온 박하늘은 목, 손목, 무릎을 푸는 움직임을 관객에게 알려준다. 관객들은 주차장 공간에 앉거나 서서, 각자의 몸에 맞게 그 움직임을 따라 한다. 스크린에 박하늘이 2019년부터 2020년 7월까지 쓴 일기가 등장한다. 박하늘은 손목과 팔이 자주 아프다. 2019년 11월 7일에 “<병상일지>에서 <일기> 그것도 <박하늘로 산다는 것>이라고 이름 붙인 것만 해도 큰 수확이다.”라고 쓰고 있다. 그리고 2020년 10월 12일, 공연 당일의 박하늘은 일기를 녹음한다. 겉모양만 가지고 알 수 없는 통증을 어떻게 말할 수 있을지에 대한 고민, 글씨 쓰기를 다시 연습하고 있다는 소식, 그리고 무리라고 느껴지는 일을 포기하는 게 무책임이 아니라는 말이 관객 곁에서 조용히 녹음된다.

혜화동1번지에서 이음센터로 이동하는 길을 찍은 영상이 박하늘의 음성해설과 함께 스크린에 떠오르고 나면, 관객은 모두 주차장 공간 바깥으로 나와 영상 속 그 길을 박하늘과 함께 걷는다. 박하늘이 더는 예전처럼 뛰지 못하고 멈추게 되었다던 그 횡단보도 앞에서, 관객들은 박하늘과 함께 멈춰서는 경험을 하게 된다. 신호등이 빨간불로 바뀐 후, 꽤 긴 기다림의 시간 동안 박하늘의 뒷모습을 보면서 그 사람의 일상을 함께 사는 느낌이 들었다. 다른 사람과 함께 걷고, 그 사람의 몸을 따라 멈추는 것만으로도 매끄럽게 걸어 다니던 대학로가 낯설어졌다. 횡단보도에 파란불이 켜져 있는 시간이 누군가에게는 얼마나 짧은 시간인지 깨닫는다. 몇 년 전 깁스를 한 채 목발을 짚고 힘겹게 건너야 했던 횡단보도의 기억도 떠오른다. 박하늘이 자신의 통증을 받아들이고, 그 통증에 대해 말하고, 물리적 환경에서 가로막히는 감각을 공유하는 일이 나의 통증이 설 수 있는 땅도 함께 마련해준다는 것을 깨닫는다. 다른 몸과 함께 걷고, 다른 몸을 따라 멈춰 섰을 때, 세상은 다르게 감각된다. 세상에는 지금 있는 것과는 전혀 다른 것들이 필요할 수 있음을 느낀다. 그 필요성을 내 몸으로 느끼게 된다.

혜화동1번지에서 이음센터로 이동하는 길을 찍은 영상이 박하늘의 음성해설과 함께 스크린에 떠오르고 나면, 관객은 모두 주차장 공간 바깥으로 나와 영상 속 그 길을 박하늘과 함께 걷는다. 박하늘이 더는 예전처럼 뛰지 못하고 멈추게 되었다던 그 횡단보도 앞에서, 관객들은 박하늘과 함께 멈춰서는 경험을 하게 된다. 신호등이 빨간불로 바뀐 후, 꽤 긴 기다림의 시간 동안 박하늘의 뒷모습을 보면서 그 사람의 일상을 함께 사는 느낌이 들었다. 다른 사람과 함께 걷고, 그 사람의 몸을 따라 멈추는 것만으로도 매끄럽게 걸어 다니던 대학로가 낯설어졌다. 횡단보도에 파란불이 켜져 있는 시간이 누군가에게는 얼마나 짧은 시간인지 깨닫는다. 몇 년 전 깁스를 한 채 목발을 짚고 힘겹게 건너야 했던 횡단보도의 기억도 떠오른다. 박하늘이 자신의 통증을 받아들이고, 그 통증에 대해 말하고, 물리적 환경에서 가로막히는 감각을 공유하는 일이 나의 통증이 설 수 있는 땅도 함께 마련해준다는 것을 깨닫는다. 다른 몸과 함께 걷고, 다른 몸을 따라 멈춰 섰을 때, 세상은 다르게 감각된다. 세상에는 지금 있는 것과는 전혀 다른 것들이 필요할 수 있음을 느낀다. 그 필요성을 내 몸으로 느끼게 된다.

이음센터로 이동하는 박하늘과 관객들

마주하다 : 세 사람

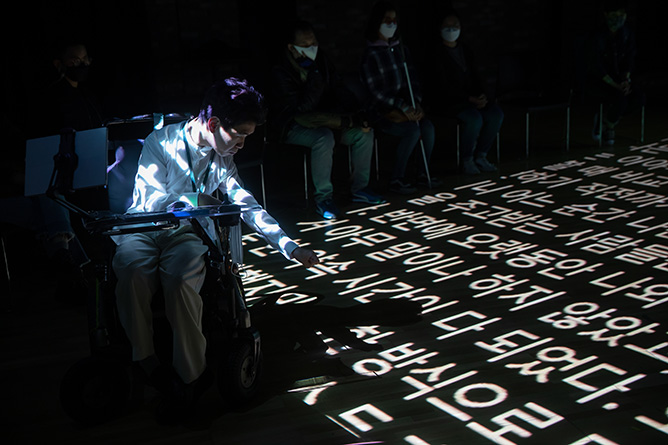

관객들은 함께 걸어 대학로 이음센터에 도착한다. 손 소독을 하고 5층으로 엘리베이터를 타고 이동해서, 다 같이 둘러앉는다. 의자마다 박하늘의 글이 적힌 글씨 연습 종이와 잘 깎인 연필이 놓여있다. 관객들은 사각사각 소리를 내며, 한 글자 한 글자 박하늘의 마음을 따라 써본다. 글씨 연습을 마치고 이음 아트홀로 들어서면 그곳에 홍성훈이 있다. 문자로 두 개의 글을 보냈던 사람, 스크린에서 글로만 만났던 홍성훈을 실제로 보니 참 반갑다. 홍성훈은 관객들에게 글로써 말을 걸고, 또다시 글을 고친다. 더 정확한 말을 찾는 것처럼, 그 반가운 마음을 더 알맞은 단어로 전하려는 것처럼 글을 고친다. 이윽고 자신의 통증에 대해 적었던 홍성훈의 글이 프로젝터를 통해 이음아트홀 바닥에 펼쳐진다. 작은 글자들은 거대해지기도 한다. 홍성훈은 전동 휠체어를 타고 문장 위를 미끄러지듯 오가다가, 몸을 숙여 바닥의 단어를 가리킨다. 그 단어가 스크린에 떠오른다. 홍성훈은 자신의 방식으로 말을 걸기 위해, 단어를 건져 올린다. 홍성훈이 키보드로 말을 적는 동안, 단어들이 모이고 문장이 만들어지기를 기다리는 동안, 모든 관객이 몰입하고 집중하고 있음이 느껴진다. 나는 어느새 타인의 말에 대한 빠른 판단과 짐작을 거둔 채, 말을 있는 그대로 받아들이는 드문 경험을 하고 있었다.

바닥의 단어를 가리키는 홍성훈

유현주가 다시 등장해 음성통역을 요청하면, 통역사 김주희가 유현주의 수어를 통역한다. 유현주는 “이렇게 기회를 찾아서 여러분들 앞에 나서는 이유는, 수어가 무엇인지 나는 어떤 사람인지, 함께 살아가는 삶은 어떤 건지 제가 이 자리에 서서 이렇게 애써서 저의 모습을 보여주고 싶”었기 때문이라 말한다. 자신의 문화와 방식을 설명하고 설득하겠다는 유현주의 말, 그리고 유현주는 음성해설도 문자도 없이 다시 설명한다. 통역 없이도 그의 세계를 느낄 수 있다. 끝으로 홍성훈, 박하늘, 유현주 세 사람이 마주한다.다가간다. 웃는다.

공연 내내, 이들은 정말로 “각자의 방식으로 함께 있기 위해 나의 말로 나를 설명하고 설득”하려 했다. 그리고 이 설명과 설득은 서로에게 결을 맞추고, 각자의 세계를 확장시킨다. 다른 사람의 자기표현을 이토록 집중해 기다리고, 표정과 기척까지 살피는 경험이 너무도 새로웠다. 이 공연을 보고, 내가 해석하는 세계도 분명히 달라졌다. 정확히 말하자면 확장되었다. 이 확장이 나의 몸이 거처할 수 있는 보다 안전한 장소를 마련할 것이며, 판단 없는 자유를 가능하게 할지 모른다는 생각도 했다. 나도 설명할 준비와 설득될 준비를 해야겠다고 다짐해본다. 더 많이 설득되고 싶다. 당신의 다음 말을 기다리는 순간, 그 침묵 속에서, 우리는 문득 어느새 밤하늘만큼 커져 버린 자신의 세계를 발견하게 될지도 모른다.

공연 내내, 이들은 정말로 “각자의 방식으로 함께 있기 위해 나의 말로 나를 설명하고 설득”하려 했다. 그리고 이 설명과 설득은 서로에게 결을 맞추고, 각자의 세계를 확장시킨다. 다른 사람의 자기표현을 이토록 집중해 기다리고, 표정과 기척까지 살피는 경험이 너무도 새로웠다. 이 공연을 보고, 내가 해석하는 세계도 분명히 달라졌다. 정확히 말하자면 확장되었다. 이 확장이 나의 몸이 거처할 수 있는 보다 안전한 장소를 마련할 것이며, 판단 없는 자유를 가능하게 할지 모른다는 생각도 했다. 나도 설명할 준비와 설득될 준비를 해야겠다고 다짐해본다. 더 많이 설득되고 싶다. 당신의 다음 말을 기다리는 순간, 그 침묵 속에서, 우리는 문득 어느새 밤하늘만큼 커져 버린 자신의 세계를 발견하게 될지도 모른다.

[사진 제공: 0set 프로젝트ⓒ정택용]

혜화동1번지 7기동인 2020 가을 페스티벌 맞;춤

관람모드 - 만나는 방식

- 일자

- 2020.10.12. ~ 2020.10.15

- 장소

- 연극실험실 혜화동1번지, 주변 거리와 이음센터

- 창작/출연

- 박하늘, 유현주, 홍성훈

- 기술

- 김석기

- 사운드

- 김제형

- 기획/진행

- 김은정

- 수어통역

- 김주희

- 조명

- 김지우

- 공간

- 송기조

- 연출

- 신재

- 공연진행

- 양대은

- 영상

- 우에타 지로

- 무대감독

- 임성현

- 장영

- 극단 프로젝트 414 연출부, 독립연극잡지 이화연극의 필진으로 활동했다. 2018년 국립극단 예술가청소년창작벨트 희곡공모에서 『G의 영역』이 당선되어 작가로 데뷔했다. playplayghost@gmail.com