리뷰

공연에 대한 비평적 글쓰기를 통해 동시대 연극을 기록합니다.

-

제목흰 바탕 위에서 흰색으로 얼굴을 칠하기

소제목변방의 북소리 <밸런스 게임>

작가심세연 · 2024.09.26

-

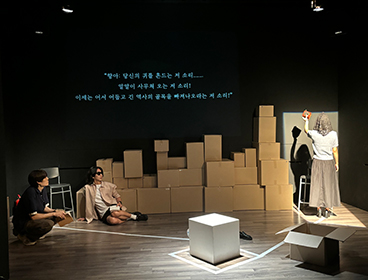

제목상자를 넘어 같이 움직여볼까

소제목신촌극장 <상자들의 지평선 X 이여진>

작가성수연(요다) · 2024.09.26

-

제목거닐고, 먹고, 사랑하게 해준

소제목2024 서울변방연극제 <[변방농장] 바다농장_공중제B_조류>

작가김지수 · 2024.09.26

-

제목‘실패’라 쓰고 ‘가능성’이라고 읽는 프로젝트

소제목연극실험실 혜화동1번지 2024 실패를 위한 실험실(실.실.실)OH명 <언니의 언니의 언니> X 독거청년들 <K연극전공 망해라!(죄송합니다)>

작가장윤정 · 2024.09.12

-

제목CCTV에 박제된 NPC의 비바리움

소제목극단 철인 <무단거주자>

작가이의자 · 2024.09.12

-

제목물고기 뱃속에서의 끈적한 밤이 우리에게 남기는 것들

소제목윤미희 <물고기 뱃속>

작가이지현 · 2024.09.12

-

제목하강하는 자들에 관한 연극적 보고

소제목우란문화재단 <땅 밑에>

작가손옥주 · 2024.09.12

-

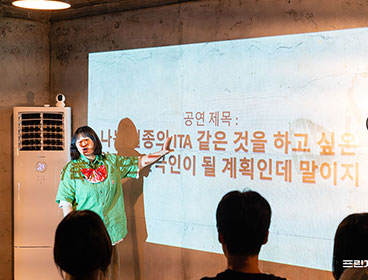

제목거북이는 의외로 빨리 헤엄친다

소제목서울프린지페스티벌2024 푸른수염 X ITA <나는 일종의 ITA 같은 것을 하고 싶은 위대한 연극인이 될 계획인데 말이지>

작가정다현 · 2024.08.29

-

제목방문자, 침입자, 목격자

소제목야광 개인전 《카인드 : Kind》 퍼포먼스 <날것의 증거(Raw Proof)>

작가심세연 · 2024.08.29

-

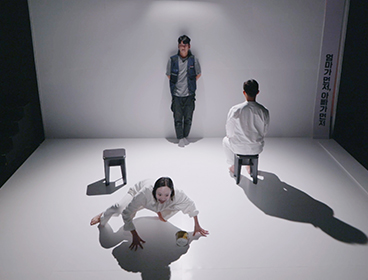

제목구부리고 비틀고 찢고 다시 짜고

소제목작당모의 2024 <그물> 미리보기

작가성수연(요다) · 2024.08.08