[작품리뷰] 육아의 시간으로부터

페미니즘연극제

성지은

제163호

2019.07.11

어린아이는 한순간도 혼자 있을 수 없다. 아니, 혼자 있어서는 안 된다. 어른이 보기에는 아주 보잘것없는 일에도 위험에 빠지기 때문이다. 뛰어다닐 때에는 넘어지는 것, 걸어 다닐 때에는 안전과 위험을 분간하지 못하는 것, 몸을 잘 움직이지 못하는 갓난아이 때에는 베개 위에서 고개를 들썩이는 것마저 조심해야 한다. 더구나 아이는 배고픔, 졸음, 추위 등 생존에 관련된 것도 그저 불편함으로만 인식할 뿐 정교하게 구분하여 자각하거나 표현하지 못한다. 따라서 어린아이는 자신의 생존을 다른 누군가에게 온전히 맡길 수밖에 없다. 아이의 양육자는 말 그대로 아이 존재의 연장(延長)이 되는 것이다. 여러 사람이 자신의 시간을 쪼개어 아이의 존재를 위한 24시간을 채우지만, 한국 사회에서는 어머니가 주 양육자가 되어 가장 많은 시간을 희생하기를 요구받는다. 그로 인한 양육자의 ‘경력단절’이 이번 2회 페미니즘 연극제 참가작 중 하나인 전시 의 주제이다.

이 설문 결과가 보여주는 현실은 연계 프로그램인 퍼포먼스와 전시의 배경 역할을 하며 관람 방향을 잡아준다. 사전 관람 신청을 받아 진행된 퍼포먼스 <초유의 사태>는 15분 정도의 포스트-드라마 형식 연극이다. 구정연이 퍼포머로 나와 한 여자의 사랑, 결혼, 관계, 임신, 출산, 그리고 육아까지 보여준다. 부드러운 분위기에서 주인공인 여자는 콧노래를 흥얼거리는 등 즐거워 보이지만, 관객은 마냥 그 즐거움에 동참할 수는 없다. 이미 ‘경력단절’이라는 현실에서부터 이 퍼포먼스가 해피엔딩으로 끝나지는 않을 것을 알고 있기 때문이다. 역시나 퍼포먼스는 육아의 달콤한 순간을 비껴간다. 아이에게 읽어주는 동화책은 여자가 아이를 위해 다른 직업이 아닌 ‘엄마’를 택할 수밖에 없었음을 보여주고, 여자는 육아의 고됨을 값싼 캔맥주 하나로 달랜다. 그리고 마침내 극은 ‘초유(初乳)’가 나오지 않는 초유의 사태로 흐른다. 여자는 갓 태어난 아이의 평생 면역력을 좌우한다는 초유가 나오지 않아 좌절하게 되는 것이다. 이 초유의 사태는 기가 막히다. 젖 몇 방울이 그동안의 결혼, 임신, 출산의 즐거움, 더구나 한 성인의 감정을 한순간에 망가뜨린다는 것이 어이가 없다. 이것이 현실이라는 사실이 더욱 더 어처구니가 없을 뿐이다. 이 극은 15분 동안 사랑에서부터 육아까지의 과정을 때로는 낭만을 통해, 때로는 분노와 좌절을 통해 보여주지만, 사실 이 모든 것은 희극화(喜劇化)를 통한 거리 두기를 바탕으로 한다. 퍼포먼스가 끝난 후 구정연이 이야기하듯, 이 극은 결혼과 육아가 무조건 나쁘다고 또는 좋다고 말하는 것은 아니다.

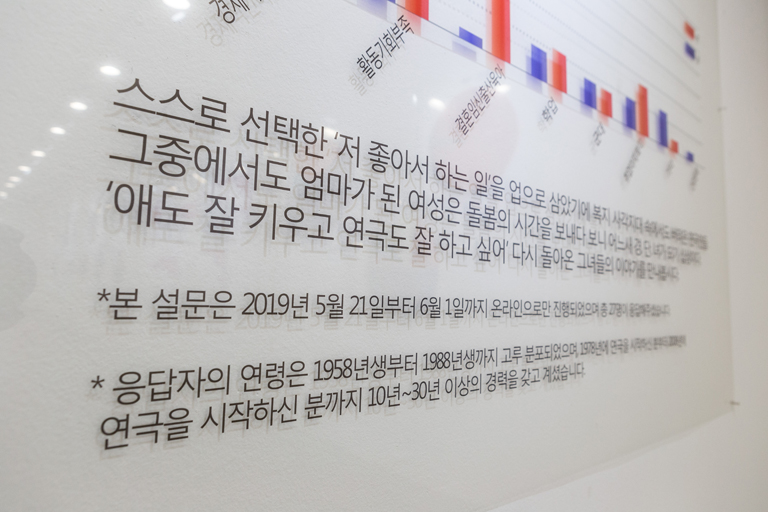

설문 조사 결과는 육아를 하는 연극인들에게 ‘충실한 시간’이 가장 중요함을 보여준다. 설문 결과를 그래프로 만들어 전시해 놓은 말미에는 “복귀하고 나서 크게 달라진 점은 무엇인가요?”와 “육아하는 여성 연극인에게 어떤 지원이 필요할까?”라는 두 질문에 대한 대답을 단어 또는 줄글의 형태로 나열해 놓았다. “다른 공연을 볼 시간”, “활동 시간”, “보육 시설과 시간이 맞지 않음”, “연습 시간”, “열심히 뛴다”, 그리고 “예술 활동”. “보육 지원”이나 “경제적 지원” 같은 경제적 요소는 이 육아 시간과 예술 활동 시간을 확보하기 위한 수단으로 요구된다. 이처럼 아이라는 존재의 24시간을 맡게 된 사람들은 시간, 다시 말해 충실하게 보내는 시간이 자신들에게 가장 중요하며 우선적임을 말하고 있다.

육아에, 살림에, 작품에, 또는 자기 자신에게 충실한 시간은 만리동에 사는 예술인들의 작품을 채우는 소재이기도 하다. 아이를 키우면서 틈틈이 짬을 내어 오랜 시간을 들여 완성한 작품들은 아이의 24시간을 채우는 자신의 시간들을 소재로 한다. 유카코 곤도의 그림을 다시 보면, 이 세밀화를 가능하게 한 것은 아이 용품들을 자세하게 살펴보았던 시간일 뿐만 아니라 그 아이의 존재를 함께 살아내었던 시간이기도 한 것이다. <초유의 사태> 역시 이를 바탕으로 한다. 초유는 아이를 낳고 2, 3일이 되었을 때에만 나오는 젖이다. 이 시기를 놓치면, 초유는 두 번 다시 나오지 않는다. 아이의 양육자 말고 어느 누가 이렇게 매 순간을 충실히 살아 보았을까? 전시 및 퍼포먼스로 이루어진는 이처럼 실제로 아이의 양육자들(만)이 경험했던 다른 질량의 시간을 매개로 하기에 현실의 재현이나 모방으로서의 예술을 넘어선다. 또한 그 덕분에 모성이 당연하다거나 찬양받아야만 한다고 이야기하거나, 양육을 기계화하지도 않는다. 육아하는 예술가들의 현실과 그것에서 비롯된 작품이 더 많은 플랫폼에서 알려지고 더 다양하고 구체적인 흐름들이 만들어지기를 바란다.

육아에, 살림에, 작품에, 또는 자기 자신에게 충실한 시간은 만리동에 사는 예술인들의 작품을 채우는 소재이기도 하다. 아이를 키우면서 틈틈이 짬을 내어 오랜 시간을 들여 완성한 작품들은 아이의 24시간을 채우는 자신의 시간들을 소재로 한다. 유카코 곤도의 그림을 다시 보면, 이 세밀화를 가능하게 한 것은 아이 용품들을 자세하게 살펴보았던 시간일 뿐만 아니라 그 아이의 존재를 함께 살아내었던 시간이기도 한 것이다. <초유의 사태> 역시 이를 바탕으로 한다. 초유는 아이를 낳고 2, 3일이 되었을 때에만 나오는 젖이다. 이 시기를 놓치면, 초유는 두 번 다시 나오지 않는다. 아이의 양육자 말고 어느 누가 이렇게 매 순간을 충실히 살아 보았을까? 전시 및 퍼포먼스로 이루어진

- 『민중의 소리』 2019년 6월 21일 「[여성 그리고 연극⑤]연극인 구정연 “출산과 육아로 인한 경력단절은 죄가 아니다”」 구정연 인터뷰. (http://www.vop.co.kr/A00001415640.html)

[사진제공: 페미니즘연극제 ⓒ박태양]

[전시] Return to the Stage [퍼포먼스] 초유의 사태

- 일정

- 2019.06.21(금) ~ 06.24(월)

- 장소

- 한국장애인문화예술원 이음갤러리

- 제작

- 구정연

- 주최

- 페미씨어터

- 주관

- 플레이포라이프