흰 바탕 위에서 흰색으로 얼굴을 칠하기

변방의 북소리 <밸런스 게임>

심세연

제262호

2024.09.26

정보를 주지 않을 때, 우리는 그 대상에 대해 납작하게 생각하는가? <밸런스 게임>의 인물인 ‘작가’는 정말로 작가다. 작가의 스테레오타입인 양 수첩을 들고 다니고, 뭔가를 기록하거나 기록한 것들을 보면서 흐뭇해한다. 내 스테레오타입 속 가상의 소설 작가는 실재하는 소설 작가와는 다르지만, 나는 그 전형을 떠올린다. 우스꽝스럽게도 ‘작가’는 짜파게티와 진짬뽕 컵라면을 들고 고민한다. 무대에는 흰 바탕뿐이다. 벽면도 흰색, 바닥도 흰색. 이 흰색 면들은 ‘작가’가 표상하고자 하는 그의 가난한 스테레오타입과는 어울리지 않는 것 같기도 하다. 오히려 리얼리즘적이었다면 그것은 달성되지 못했을 것이다. 그러나 그래서 더욱 우스꽝스럽게도, 짜파게티와 진짬뽕은 리얼리즘이 되어 이질감을 느끼게 했었다.

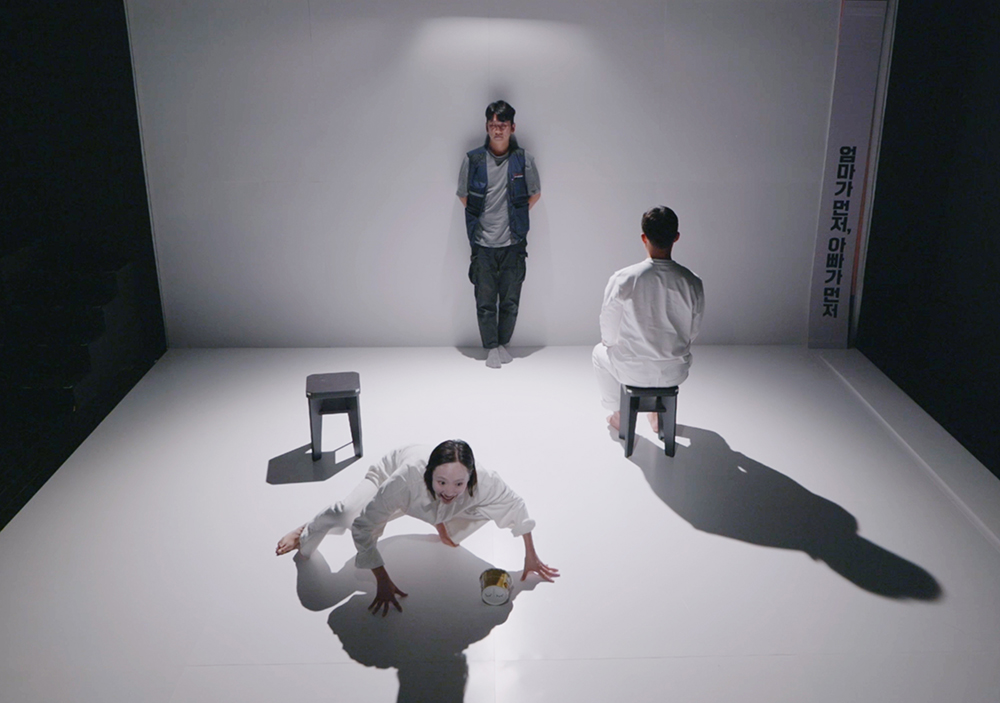

그 이질감이 깨진 것은 극의 거의 초반이긴 하지만, 배우들이 컵라면 뒷면에 아이의 얼굴을 그리고 아이의 목소리를 흉내 내기 시작한 때이다. 그 초반에서 ‘작가’인 배우 외 두 명의 배우는 흰 옷을 입고, 얼굴에 흰 칠을 한 채 각각 그 아이의 ‘엄마’와 ‘아빠’를 맡는다. 둘은 아이에게 주도권을 넘기는 내기를 한다. 물론, 아이는 주도권에 대한 자각이 없다. 아이가 엄마라고 먼저 말한다면, 엄마의 말대로 결정하고, 아빠라고 먼저 말한다면, 아빠의 말대로 결정하는 것이다. 아이에게는 선택권이 있는 듯 보이지만 그는 자각하지 못한 채 무언가를 결정하는 것이다. 이는 절대로 선택이라고 부를 수 없다.

얼마 동안 극은 이 아이, ‘나무’의 성장 서사인 것처럼 보인다. 이 성장 서사가 너무하다는 생각이 든 것은, ‘나무’가 채 청소년기가 되기 전에 위와 같은 ‘엄마’와 ‘아빠’의 행동이 반복되기 때문이다. 물론 그가 자신이 선택해야 한다는 사실에 괴로워하는 장면은 극 중 등장하지 않는다. 그렇지만, 그런 장면은 충분히 예상될 수 있는 것이다.

‘나무’는 19세가 되어 버튼을 누르면 사람이 죽는 대신 자신이 돈을 받는 선택을 해야 하는 위기에 처하기도 하고, 결혼 이후에 아내에게 말하지 말아야겠다고 생각했던 사실들을 말하게 되기도 한다. ‘나무’가 아내와 이혼을 결심하는 순간, 그는 단선적인 이야기에서 멀어진다. 즉, ‘나무’가 표상하는 것은 ‘나무’라는 단일 개인뿐만이 아니라 이 극 전체 혹은 극 중 ‘작가’라는 인물 자체가 전달하고자 하는 어떤 메시지, 혹은 상징화된 존재로 남게 되는 것이다.

이러한 메시지, 혹은 상징화는 극의 클라이막스라고 할 수 있는 흰 방에 갇힌 두 남자의 이야기에서 가장 고조된다. ‘작가’는 종이컵으로 벌레를 잠시 가둬두고, 흰 방에 갇힌 사람들을 떠올린다. 두 사람이 모두 동의하지 않는다면 그들은 이 방에서 탈출할 수 없다. 두 사람에게는 아주 적은 양의 음식만 주어지고, 한 번 동의하지 않을 때마다 일주일씩 갇혀 있게 된다. 그들은 다른 사람을 죽게 하는 대신 자신들이 풀려날 수 있다는 내기를, 자기 자신들의 자유를 걸고 직접 하게 된다. 한 인물은 지속적으로 동의하지 않는다고 외치고, ‘나무’ 역을 하던 다른 한 인물은 이 인물에게 화가 난 나머지 결국 그를 죽여버리고 만다. 그러나, 마지막으로 그에게 주어진 ‘대신’ 죽여야 하는 목숨은 바로 그 자신임이 드러나게 된다. 그는 몇 차례 버티다가 결국 죽음을 택한다.

이 장면이 끝나자마자, ‘작가’는 이 인물을 우스꽝스럽게 다시 따라 하기 시작한다. 웃어야 하는 장면인가? 나는 웃을 수가 없었다. 꽤 오랫동안 ‘작가’는 그 인물을 따라 했으며, 나는 그것이 불쾌감을 자아내기 위한 것, 조롱하기 위한 것, 아니, 조롱인지도 모른 채 자신이 하고 있는 조롱이라고 생각했다. 즉, ‘작가’가 이 인물을 만들어낸 것일 텐데도 불구하고 그는 그 인물의 작동 방식을 알 수 없는 것이다.

극이 끝날 무렵, ‘작가’ 역시 선택해야 하는 존재가 된다. 마지막에 그는 얼굴에 흰 칠을 하고 다른 인물들처럼 얼굴이 하얗게 변한 채, 선택을 해야 하는 세계로 직접 끌려 들어간 것처럼 보인다. 그럼에도 불구하고 나는 여전히 ‘작가’에 대한 정보를 전혀 얻지 못한 기분이었다. 그렇다면 내가 ‘작가’에 대해 매력을 느끼고, 그의 많은 부분을 채워 넣고 싶다는 마음을 느꼈냐고 묻는다면 그것도 당연히 아니라고 할 것이다. 그렇지만 이 극에서 인물이 얼마나 매력적인가는 크게 중요하지 않은 요소인 것처럼 느껴진다. 왜냐하면 이 극에서 인물은 한껏 중요하지 않은 존재인 것처럼 드러나기 때문이다. 너무 전형적이거나, 너무 고체화되지 않은 존재에서 관객은 매력을 느끼기 어렵다. 따라서 ‘작가’는 스테레오타입이 됨으로써 이 극에서 기능한다. 그는 납작한 것이 맞다. 그에 대한 정보는 너무 없거나, 너무 없어서 전형적으로 생각해봄 직하다.

그렇다면 이 극이 하고 싶은 것은 무엇인가? 극이 전달하고자 하는 바는 다음과 같다. 우리는 언제나 선택을 해야만 하고, 선택의 기로에 놓일 때 그 양자가 모두 행복과는 관계 없을지도 모른다는 비관적인 이야기도 분명히 포함되어 있다. 그렇지만, ‘엄마’라고 부를지 ‘아빠’라고 부를지에 대해 물을 때 ‘짜장’이라고 답할 수 있는 이상한 울부짖음이 가능하다는 것 역시 결론부에서 도출해볼 수 있다. 이는 분명 언어화된 것이 아닐 것이다. ‘나무’는 엄마도, 아빠도 고르지 않았고 언제나 ‘짜장’이라고 외치고 있었을 뿐인데 처음부터 끝까지 엄마와 아빠라는, 충분히 전형적이지 않으면서도 주체로 자리할 수 있는 존재들이 하는 말에 따라 자신의 말이 결정된 것이라는 생각 역시 해볼 수 있을 것이다.

‘작가’는 작가가 아니다. 그는 그가 남긴 메모 속에서 흘러가다가 잡아먹히는 존재다. ‘작가’는 ‘나무’를 만들었지만, ‘나무’가 ‘작가’에 선행한다는 것이다. ‘나무’는 충분히 개별화된 존재도 아니다. 그렇지만 ‘작가’는 그에조차 미치지 못한다.

극의 맨 처음으로 돌아가, 컵라면 뒤에 얼굴을 숨기고 어린 ‘나무’인 체하는 ‘작가’를 떠올린다.

[사진 제공: 변방의 북소리]

- 일자 2024.9.4 ~ 9.15

- 장소 공간 서로

- 원작 김동식 각색 공동각색 연출 손청강 출연 김강태, 김효영, 노독립, 수정, 정수경 음악 디자인 옴브레 조명 디자인 김효민 기획·홍보 송무재 기획·운영 아파랏/어스 총괄 프로듀서 신진영 기획 프로듀서 홍민진 그래픽디자이너 이지헌 웹개발 임오성 공동기획 공간서로 후원 서울문화재단, 서울메세나지원사업, (주)세원특수금속

- 관련정보 https://tickets.interpark.com/goods/24011482