극장 안 예술, 극장 밖 예술

[박해성의 무대와 객석 사이]

박해성_연출가

제142호

2018.06.21

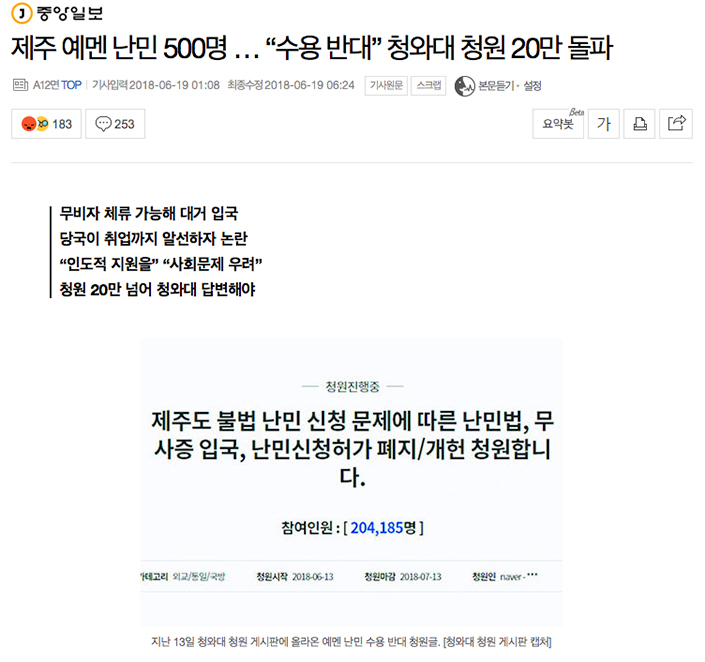

언젠가부터 하루에도 몇 번씩 "청와대 국민청원"이란 단어를 만난다. 내 타임라인은 주로 '이러이러한 일이 있는데 이거 고쳐야 하지 않겠냐, 여기 링크 타고 가서 청와대 국민청원에 서명해달라'는 비분강개한 논지이고, 뉴스는 주로 '이러이러한 일로 청와대 국민청원 쇄도, 20만 명 넘어서' 등의 헤드라인이다. 언뜻 보면 "청와대", "국민", "청원" 이란 단어들의 조합이 민초들의 억울한 사연과 정당한 요구를 어진 임금이 귀 기울여 듣는 그림인데, 가만 생각해보면 한국은 왕조가 아닐뿐더러, 20만 명 이상의 시민들이 청원한 내용이 반드시 정당한 요구라는 보장도 없다. 그러고 보니 내 타임라인에서 서명해달라던 국민청원 치고 20만 명 넘었다고 뉴스에 나온 걸 본 적도 없다.

우리에게 <스카이라이트>, <은밀한 기쁨>, <에이미>, <철로> 등으로 알려진 영국의 극작가 데이빗 해어(David Hare, 1947-) 는 수많은 영화와 TV시리즈의 시나리오도 써왔는데, 작가의 최근작으로는 넷플릭스 오리지널로 올라온 <콜래트럴 이펙트>가 있다. 이 작품은 젠더와 인종, 계급과 직업에 대한 편견과 클리셰에 의존하지 않으면서 인물과 행동의 개연성을 촘촘하게 직조해낸 뛰어난 극작술을 통해 최근 수년간 난민들을 받아들이고 공존하며 대하는 영국인들의 현실과 관점을 다룬다. 지금의 런던과 영국에 대해 어떤 도덕적 당위를 강요하지 않으면서 현상을 향한 차분한 응시는 결국 국가의 안전과 인권의 보장이 현실적으로 어떻게 부딪히는가에 대한 질문으로 모인다.

두 달 전 반군 거점 동구타에 가해졌던 민간인을 향한 화학무기 공격은 당연히 시리아 정부군과 이를 지원하는 러시아의 소행이라는 게 엔간한 서구사회의 일리 있는 추정이고 이를 바탕으로 미국과 영국, 프랑스가 시리아 정부군에 "단호한" 보복폭격을 가했다. 그런데 이상한 점은 러시아가 이 화학무기 공격이 영국의 대외정보부 MI6가 개입한 자작극이라는, 언뜻 들으면 씨알도 안 먹힐 주장을 지금까지도 굽히지 않는다는 것이다. 사실 시리아 난민을 받아들인 다른 EU국가들과 영국은 미묘하게 다른 태도를 보이고 있다. <콜래트럴 이펙트>는 난민을 향한 증오범죄로 보이는 살인사건에서 시작하는데, 스포일러를 간신히 피해 이야기를 이어가자면 이들의 증오는 잊을만하면 도시 한복판에서 일어나는 폭탄테러 공격과 떼어서 생각할 수 없다는 점이다. 우리의 극장이나 미디어 속 21세기 문명사회에서는 국가의 안전보장과 난민의 인권이 나이쓰하게 공존할 수 있을 것만 같지만, 현실은 "공포"에 지배당하게 마련이다.

난데없이 이라크를 대량학살무기 보유국으로 호기롭게 선언하고 온 나라를 쑥대밭으로 만들어놓고선 "없음 말고"하면서 스리슬쩍 페이드아웃했던 미국의 제2차 걸프전쟁은 언뜻 보면 참 단순한 전쟁이었다. CNN 속 전쟁은 악마 후세인을 때려잡는 십자군 전쟁이었고, 알자지라TV 속 전쟁은 악마 부시가 이라크를 희생양으로 데스스타를 완성하려는 스타워즈였다. 뭐가 됐건 사람들은 죽어 나갔고, 부시의 지지율은 고점을 찍었다. 이 공존할 수 없는 모순의 배경에도 역시 9.11에서 기인한 "공포"가 있었을 것이다. 멀리 갈 것 있나. 그 오랜 세월 넌덜머리나게 한국 사회를 지배했던, 이제서야 존재기반이 사라지려는 듯한 레드컴플렉스 역시 공산주의에 재산과 종교와 가족을 빼앗겼(다고 생각했)던 경험에 기인한 공포에서 출발했을 것이다. 공포의 경험이 깊고 오래될수록 혐오와 배제도 도덕과 이성을 넘어선다.

<콜래트럴 이펙트> 같은 드라마를 보면서, 유로뉴스와 가디언을 보면서 세계시민이 되는 것은 어렵지 않다. 무릇 세계시민이라면 음으로 양으로 시리아 난민을 배제하고 거부하고 있는 영국 정부와 MI5를 비판하는 건 당연한 것 아닌가. 가자지구의 팔레스타인인들을 분리와 고립을 넘어 소멸시키려 하는, 인종 분리주의로는 전 세계에서 짱 먹은지 오래된 이스라엘 정부와 군의 안하무인 정책과 폭력을 고발하고 비판하는 건 세계시민으로서의 의무에 가깝다. 무릇 개념 있고 간지 나는 예술과 미디어라면, 전 세계에서 일어나는 분쟁과 전쟁의 배경에 빠지지 않고 등장하는 미국정부와 CIA의 음모를 비난하는 건 기초 소양과목이다. 시리아 내전은 이게 양상이 워낙 복잡해서 누굴 욕할지 고르기가 수월치는 않지만, 어쨌건 인종과 종교에 따른 학살이 끊이지 않고 있으니 양쪽 다 비판을 해야겠다.

세상엔 정의와 도덕으로 판단해야 할 대상도 많고, 말도 안 되는 행동을 일삼는 "악마"들도 참 많다. 어쨌건 결국엔 인류 보편의 문제이고, 우리는 세계시민이니까. 우리의 예술이, 우리의 미디어가 판단할 대상을 찾고 정의와 도덕의 이름으로 준엄하게 비판하며 결론짓는 동안 의문이 든다. 답은 이렇게 분명한데 세상은 왜 이모냥일까. 세계시민 되는 게 이렇게 쉬운데, 왜 세계에 증오와 폭력은 멈추지 않을까. 어쩌면, 모두가 정의와 도덕으로 판단할 대상을 외부에서만 찾아서인 것 아닐까. 쉬운 답을 찾고 어려운 질문을 피하는 건 아닐까.

공포는 그 어떤 도덕적, 이성적 논리보다 앞서는 경험이다. 따라서 피아를 나누고 분리하려는 혐오와 배제의 행동은 직접 겪은 경험 이외의 그 어떤 도덕이나 논리로도 설명될 수 없다. 타인의 이런 행동은 설명되지 않기에 비난하기도 쉽다. 한편, 나의 행동은 나의 감정에서 기인하기 때문에 도덕적으로나 논리적으로나 객관화가 힘들다. 그렇기에 우리가 기준 삼는 도덕과 정의, 논리와 이성의 잣대를 우리 자신에게 들이미는 일은 늘 어렵다. 답이 없기에 어려울 것이다. 아마 그래서 우리의 예술, 우리의 연극이 지금, 여기가 아니라 자꾸만 다른 세계, 다른 곳을 담고 있었는지도 모른다. 그래서 거창한 도덕이나 정의 얘기만 해왔지, 나의 안전과 남의 인권이 충돌할 때 우리는 어떤 선택을 해야 하는가에 대한 근본적이고 소박한 질문을 우리 자신에게 진지하게 해본 적이 없는 것인지도 모른다. 그래서 우리의 예술이 극장 안에만 머물러선 안 되나 보다.