시끌시끌한 관객 그리고 거리예술

세상의 모든 극장, 세상의 모든 관객

임현진

제260호

2024.08.29

연극을 경험한다는 것은 어떤 일일까요? 관객은 극장에서 무엇을 기대할까요? 웹진 연극in에서는 지금 우리의 관극 문화와 극장 규범을 질문합니다. 무대와 객석이 어떻게 서로를 환대하고 함께 충만할 수 있을지, 열린 객석과 편안한 공연이 모두에게 어떤 마음의 준비, 혹은 몸의 태도를 요구하는지, 조금은 다른 질문들을 쌓아보고자 합니다.

1.

거리예술을 한다. 누군가 거리예술이 무엇이냐고 물을 때마다 설명이 장황해지곤 하지만, 결국 찾아낸 가장 나다운 답은 ‘그곳이어야 하는 이유를 발견하는 예술’, ‘그곳에서의 관계망에 가닿는 예술’이라는 설명으로 이어지곤 한다. 광장, 도로, 골목, 공원, 예기치 않았던 자리들, 여러 모양의 공공의 장소들이 거리예술의 무대가 되고, 연극과 무용, 움직임, 시, 음악, 미술과 풍경이 예술의 재료가 된다.

거리예술은 극장 밖의 예술로 간주되던 시기를 넘어, 공간과 장소의 사람과 사건들을 담아내며 공간의 풍경을 빌려 일상과 이어지는 곳에 무대를 꾸려낸다. 거리예술을 ‘공공공간에서의 창작’이라고 부르기 시작한 흐름이 반가운 것은 바로 이러한 이유이다. 극장에서 만들어진 작품이 거리라는 상징적인 공간으로 나온 것이 아닌, 공공공간이라는 ‘그 장소’에서 창작하고 완성한 작품이라는 의미를 내포하고 있기 때문일 테다. 여기서 장소는 물리적인 공간을 의미하는 것을 넘어서 사회문화적인 맥락이 담긴 자리를 말한다.

거리예술은 자연스레 그곳의 사람들에게 주목하기 마련인데, 이들은 누구일까. 거리예술에 대해 이야기할 때 이전에는 작품의 미학을 중심으로 설명하려고 애썼다면, 최근에는 관객들의 모습을 설명하며 이를 새로이 정의하곤 한다. 거리와 공공공간에서는 공연을 보고 있는 서로의 모습을 살필 수 있다. 공연을 보러온 관객들의 표정과 호흡을 가까이서 살피고 느끼게 된다. 무대에서 펼쳐지는 일에 집중하고 있는 관객들의 뒷모습을 보는 것만으로도 함께 설렌다. 작지만 다정한 일시적 공동체, 마이크로 커뮤니티가 그 자리에서 만들어진다.

2.

누군가에게 거리예술의 관객에 대해 설명하고 싶을 때마다 꺼내어 보는 사진이 있다.

위의 사진 두 장은 작가 Alfred Eisenstaedt이 1963년 프랑스 파리의 튈를리 공원에서 찍은 것이다. 어린이 관객들이 공원에서 함께 인형극을 보고 있다. 사진을 보면 이들이 무언가를 진지하게 함께 공유하고 있다는 것, 이들이 경험한 것이 이 순간만큼은 가장 중요한 일이었다는 것이 느껴진다.

거리의 관객들은 수다스럽다. 공연을 시작해야 하니 조용히 해달라는 말, 공연에 방해가 되니 핸드폰을 잠시 꺼달라는 말이 잘 통하지 않는다. 공연을 보며 자연스럽게 추임새를 넣기도 하고, 무언가가 재밌으면 박장대소 웃음을 터트린다. 어떤 이들은 공연을 보며 스스럼없이 질문을 하거나, 공연자들에게 말을 건다. (이런 관객들은 주로 어린이들이다) 거리와 광장의 주인은 공연이나 무대가 아니라, 그곳에 머무르는 사람들 모두이기 때문에 어쩌면 이러한 반응들이 더 자연스럽다. 극장에서의 약속은 거리에서 전혀 새로운 것이 되곤 한다. 거리에서 공연을 올리는 이들은 잠시 공공의 장소를 빌려 쓰는 것일 뿐. 공연자와 관객들은 함께 숨죽이며 공연의 이야기에 집중하다가도, 순식간에 함께 환호하기도 하고, 이내 공연이 지닌 힘이 공간에서 생생하게 살아난다. 관객들은 공동의 경험을 공유한 이들이 되고, 공연의 배경이 되기도 하고, 공연의 이야기이자 무대 풍경의 일부가 되기도 한다.

3.

거리예술은 종종 마을과 커뮤니티를 극장으로 삼는다. 마을은 거리예술을 통해 극장이 된다. 거리예술의 극장은 종종 조선시대 전기수가 그러했듯 이야기를 전하고, 이야기를 나눌 수 있는 자리를 만든다. 거리예술이 만드는 이 자리는 대화와 토론이 이루어지는 아고라가 되고, 두런두런 (때로는 시끌시끌) 이어지는 대화들이 공연의 무대가 끝난 이후에도 여러 방식으로 이어진다.

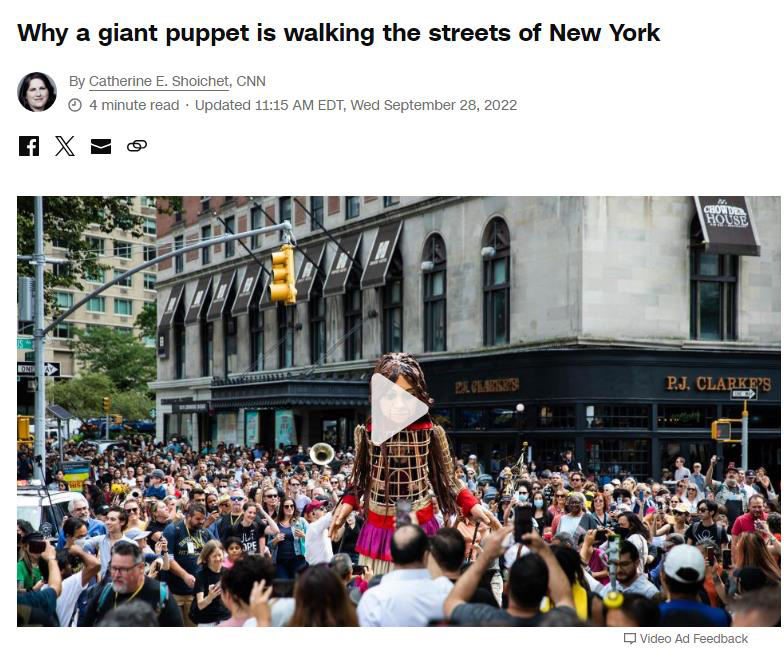

시리아의 난민 어린이를 상징하는 대형 인형 ‘리틀 아말’은 느린 걸음으로 세계를 유랑한다. 위의 보도는 아말이 터키의 난민촌을 출발해 8,000km를 걸어 영국에 도착했을 때의 풍경을 보여준다. 군중들이 런던의 세인트 폴 성당 앞에 모여 있고, 시리아 난민 어린이의 모습을 대형 인형 아말을 통해 직접 마주한다. 이들이 마주한 장면은 생각이 되고 이야기가 된다.

아말은 여정 중에 환대를 받기도 했지만, 때로는 극우주의자들의 욕설과 계란 세례를 견디기도 했다. 어떤 이들은 이렇게 모욕을 견뎌내는 아말을 바라본다. 이들 모두가 관객이다. 능동하는 관객들이 이 인형의 여정을 비로소 완성하며, 우리가 살고 있는 이 시대의 이야기를 함께 관통한다.

“오늘 성당 앞에서 시리아 난민 아말을 만났어”. 어쩌면 이 자리에 모였던 이들은 누군가에게 이런 이야기를 건넸을 것이다. 이전에는 몰랐던 존재와 조금 더 가까워지는 자리, 공공의 장소이기에 가능한 공동의 경험들이 아말과 대중들 사이에서 만들어진다. 거리예술이 지닌 ‘그곳의 이야기’, ‘그곳에 존재하는 이들에 대한 이야기’가 ‘그곳에는 없던 이야기’, ‘그곳에 존재하지만 어쩌면 우리가 외면했던 이들에 대한 이야기’로 확장되는 순간이다.

4.

공연을 준비하며, 이 공연의 이야기로 누구를 만날 것인지를 정하는 것은 설레는 일이다. 관객들이 공연을 보러 모여드는 순간이 여전히 벅차다. 프로듀서로 일하며 가장 신나는 순간이 언제인지를 묻는다면, 일상적으로 흐르던 거리의 공간에 관객들이 삼삼오오 모여드는 순간이라고 답할 것이다. 사진으로 풀어간 글을 마지막 사진으로 마무리하려 한다.

세계연극의 날에 퍼펫티어 왈리드 라시드(Walid Rashed)가 어린이 관객들을 위한 공연을 하고 있다. 왈리드 라시드는 전쟁이 일어나고 있는 세계 곳곳의 현장을 돌며 무너져버린 삶의 터에서 어린이들을 위한 공연을 이어오고 있다. 누군가 관객이 어디에 있냐는 질문을 한다면, 어떤 관객을 만나고자 하는지를 되묻고 싶다. 나의 공연은 누구를 만나고자 하는지, 어떤 경험을 만들고자 하는지, 그들은 어디에 있는지.