권태롭지만 사랑하기. 음악 듣기. 수다 떨기

쓰고 보니

주은길

제252호

2024.04.25

[쓰고 보니]는 쓰는 동안 극작가의 몸을 통과해 간 것들을 기록합니다. 극을 쓴다는 것이 실제로 어떤 실천을 동반하는지 그 흔적을 스스로 기록하고 지금의 극쓰기를 반추해보고자 합니다.

확실한 건 요새 연극이랑 권태기 중이다.

오래 사랑했던 연극이라는 것이 이제는 나를 밀어내는 게 아닌가 하는 생각을 하곤 한다.

그동안 운이 좋았다고 할 수 있겠다. 오로지 연극만 생각하고 연극을 만들어내는 것 말고는 다른 일을 딱히 하지 않아도 웃으며 살았으니 말이다. 나이가 하나, 둘 먹으며 나 역시 꼰대가 되어가는 걸까? 연극이라는 게 치기 어린 시절 패기 넘치는 장난이었다는 걸 알게 된 걸까? 동시에 그러므로 연극은 너무나도 무서운 존재라는 걸 다시 일깨워주는 요즘이곤 한다.

눈을 감아본다. 여러 이미지들이 내 눈을 스친다. 분명 내 안구 앞에는 검게 보이는 살가죽이 덮고 있을 텐데 무엇인가 보인다. 필요 이상의 해석을 하기 시작한다. 높은 성을 만들어보고 영웅과 악당을 만들어보곤 한다. 때로는 거친 전쟁을 하기도, 때로는 언쟁을 펼치며 핏대를 세워보기도 한다. 한참을 집중하다 보면 이야기가 재미있어 배시시 웃기도, 그대로 잠에 빠져들기도 한다. 유년 시절 공부가 하기 싫어, 혹은 잠이 오지 않아 했던 행동들이 우습게도 지금 내게 글을 쓰기 전 이야기를 만들어내는 과정이 되었다.

이야기를 왜 쓸까? 아쉽게도 나는 세상에 큰 소리로 삶의 대단한 방향성을 제시할 분명한 표지판이 아직은 없다. 아직은? 아마 영원히 없을 수도 있다. 그저 내가 보고 싶은 공연이 있어 이야기를 만들어내기 시작했기에 말이다. 이야기(희곡)를 쓰면 사람들을 만나게 되고 공연을 누군가 보러오는 놀라운 일이 일어난다. 이것은 중독이 되어간다.

하나의 아이디어가 생기면 오래오래 머릿속에서 묵히곤 하는 것 같다. 시간이 지나고 반복된 상상이 거듭된 끝에 아이디어는 선명한 이미지가 되어 내 눈에 아른거리기 시작한다.

그때 시놉시스를 쓰기 시작한다. 사실 이 단계가 끝나면 신이 나서 우다다 쓰기 시작한다. 항상 느끼는 거지만 글을 쓰기 시작하는 건 너무 쉽다. 하지만 끝내 ‘막’을 적는 것은 워낙 어려운 일이 아닐 수 없다.

난 적막을 견디지 못한다.

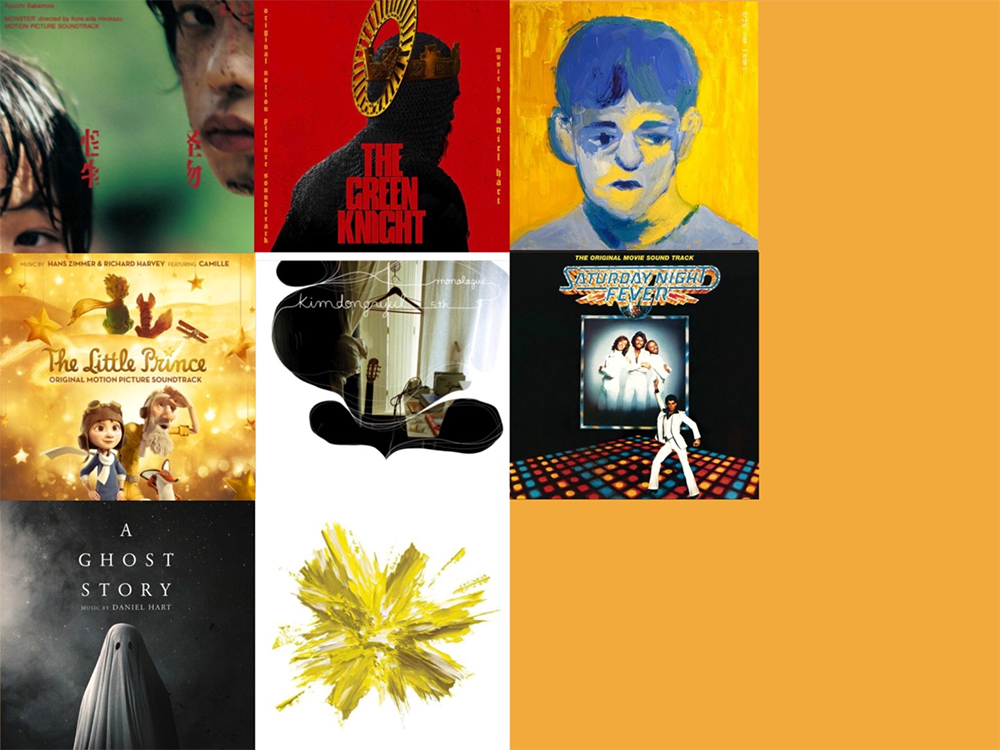

그게 처음 만나 어색한 사람과도 마찬가지이다. 그래서 그런지 노트북과의 적막도 참지 못한다. 조용한 곳에서 노트북에 손을 올리고 대본을 쓰는 것이 버겁다. 그래서 항상 음악을 들으며 대본을 쓴다. 감정적으로도 큰 도움이 된다고 생각한다. 텍스트들을 만들 때도 중요하지만 잠시 멈추고 고민을 할 때도 좋은 흐름을 만들어준다. 후에 연습을 할 때 보면 배우가 그 말을 내뱉을 때 그때의 음악이 들리곤 한다. 음악은 그렇게 장면을 만들어준다. 감성이라고 해야 하나? 그 오묘한 접합점이 딱 들어맞을 때 쾌감이 있다. 어떤 음악을 듣느냐에 따라 대사도 달라지는 것 같다. 이것은 그날의 기분과도 밀접한 관련이 있는데 기분에 맞춰 음악을 듣고 글을 쓰기에는 글과 맞지 않을 때가 있다. 이런 날은 그냥 글을 쓰지 않는다. 혹여나 그 안의 말들이 영향을 끼칠 것 같아 건들지 않는 것 같다. 그만큼 내게 음악은 매우 중요하다. 강한 몰입을 해주는 요소이자, 나도 그 이야기에 들어서게 해준다.

희곡은 결국 누군가를 만나게 해준다. ‘대본 새로 썼는데 한번 읽어봐 볼래?’ 그렇게 나는 사람들과 만나게 되는데, 이제는 ‘오랫동안 알고 지낸’이라는 말이 어울리는 사람들과 온라인으로 번개모임을 가진다. 요즘 뭐 하고 지내냐는 안부 인사들이 오고 간 후 대본을 리딩한다.

이 시간이 즐겁다. 리딩을 마치고 솔직한 말들이 오고 간다. 어쩌면 이 순간이 대본 쓰는 시간보다 더 중요한 시간이라는 생각도 든다. 그렇게 희곡은 끝없는 수다 끝에 수정이 되고 완성된다.

뭐 이렇게 쓰면서 돌이켜보니 과정의 특별함이 한 개도 없는 것 같다.

연극과 권태기라고 하지만, 여전히 글을 쓰는 일은 행복하다. 음악을 듣고, 수다를 떨고. 이 과정이 나에게 글을 쓰는 데에 아주 큰 루틴이다.

그리고 가장 중요한 것은 글로 거짓말하지 않기. 언제나 이 일을 사랑하기. 울지 않기.

그거면 빡! 끝!