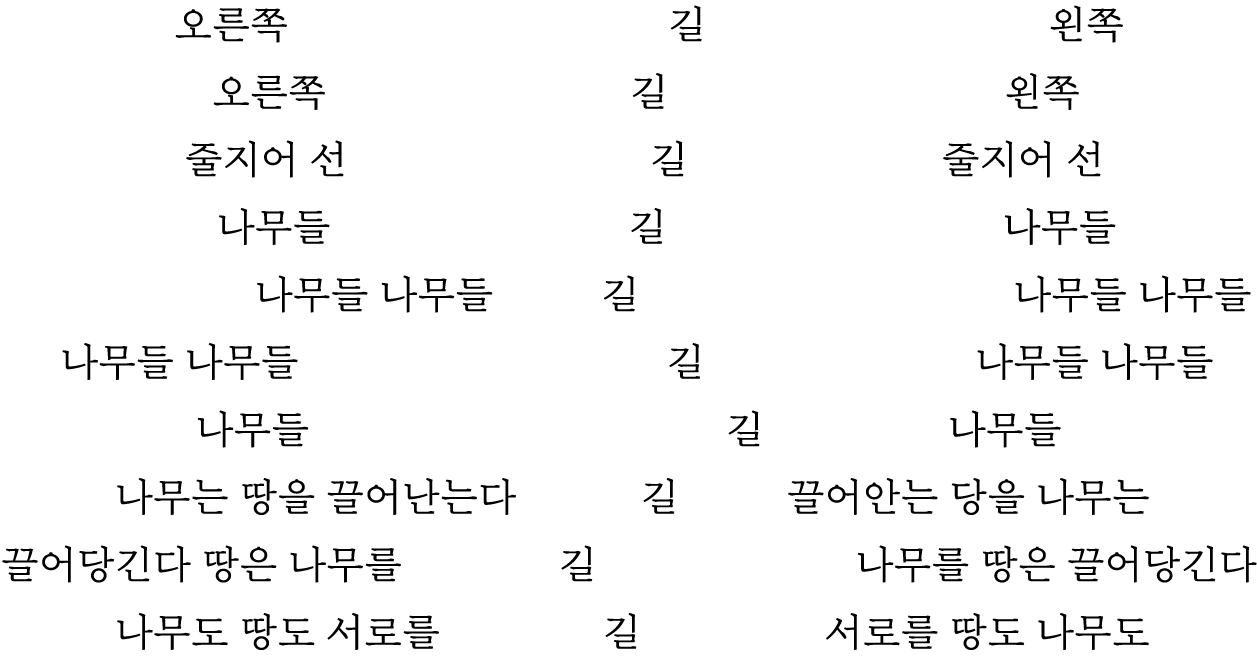

시

은하수 / 상 형 문 자

은하수

상 형 문 자

여전히

가죽을 둘러쓴 채였고

그것도 나의

나의 가죽을

여전히

나의 피와 살 위에

여전히

나의 가죽이 된 그 가죽을 뒤집어쓴 채였고

오늘도 역시 삼각형이 되지 못한 사실에

큰 실망을 하여 밤이 오기만을 기다리며

뜻 없이 집을 나섰고 피와 살과 무엇보다

가죽이 부끄러워 그늘 핀 골목길만 골라

벽에 몸을 붙이고 열없이 걸음을 옮기다

팔과 다리의 길이가 같은 개구리

다 들어가지 않은 꼬리는 머리와

구분되지 않을 만큼 납작이 눌려

45도로 뻗어나간 팔다리와 함께

전후좌우 완벽한 대칭을 이루며

펼쳐져 있는 개구리를

껌딱지나

희한한 문양의 기름때 같은 걸로

착각해 밟을 뻔했는데

밟는다고

한들 그가 덜 죽어지거나 삼각형

같은 것으로 태어나거나 할 리는

없었는데 또 밟지 않는다고 해서

그가 덜 죽어지거나 삼각형 같은

것으로 태어날 리도 없었고

그의

내장은

살과 피와 가죽 위쪽으로

밀려나와 표피의 일부가 되어서

검게 빛나며 익어 가는 아스팔트

거친 알갱이 사이로 잘게 찢어져

어그러진 무늬라고밖에는 부를

길이 없어서 엷은 연두가 스치는

몸 알갱이 곁을 말없이 서성이자

길은 빙글빙글

눈에 달라붙었고

발에 달라붙었고

길은 진득진득

그의 옆으로 펼쳐진 시커먼 형체

도무지 앞뒤를 구분할 길이 없는

꼬리만 길고 팔도 다리도 없어서

개구리보다는 긴 타원의 물이 든

아스팔트라고 하는 게 좋을 아니

뭐라고 부르든 같은 뜻일 개구리

그 옆으로 반동강이 나 기술 좋게

꼬랑지가 한 번 돌려 묶인 지렁이

그 곁에 집을 지었다

집이라고 해 봐야 몸을

뉘었다 몸을 대자로

펼칠까

했으나

하늘은 눈이 부셔

반대로 몸을 돌려

다리에 고개를 파묻으며

몸을 둥글게 말았다

최재원

시집 『나랑 하고 시픈게 뭐에여?』를 썼다. 만지면 부서지는 것들과 부서져도 괜찮은 것들과 부서지면 좋을 것들과 부서지더라도 부서지지 않은 것과 다를 바가 없는 것들과 부서지지 않았으면 좋을 것들과 부서지더라도 완전히 부서지면 안 될 것들과 부서져도 어쩔 수 없는 것들과 부서질 수밖에 없는 것들과 부서져서 완전해지는 것들과 애초에 만지지 말 것들에 관심을 가지고 있다.

2022/08/30

57호