플레이리스트

23회 동네 이야기

저는 한 동네에 오래 살았습니다. 덕분에 초등학교 때부터 서로 못 볼 꼴 다 봐온 친구들과 아직도 동네에서 저녁 산책을 합니다. 서로 너무나 다른 일을 하고, 너무나 다른 세상 속에서 어른인 척들 하고 살지만, 친구들은 초등학교 때랑 변한 게 하나도 없습니다. 우리 사이에 공통분모 같은 건 없어요. 특별한 이유도, 목적도 없이, 단지 같은 동네에서 얼굴을 자주 본다는 것만으로 서로의 삶을 거리낌 없이 비집고 들어와 이야기를 얽어온 것뿐입니다. 하지만 오랜 시간이 지나, 우리는 그렇게 각자의 삶에서 어른이 되어버렸고, 변하지 않을 것만 같던 동네에도 변화가 찾아왔습니다. 누군가는 떠나고, 누군가는 그 자리를 지키고. 헤어지고, 만나고, 다시 살아가고. 그렇게 동네의 이야기는 이어집니다. 우리가 팍팍한 세상 속에서 살다가 문득 우리의 이야기가 얽히기 시작한 그 처음을 되새기고 싶어질 때마다, 돌아올 수 있게요.

거북마을은 쪼잔한 동네입니다. 분식집 사장님한테 잘못 보이면 서비스는 꿈도 못 꾸고, 새로 이사 온 옛 원수의 집에 개미를 없애주겠다며 소금을 뿌리는가 하면, 같은 처지의 시간강사 세입자가 자신의 청소알바를 넘볼까봐 전전긍긍합니다. 하지만 삶이 이렇게 팍팍한데, 그 정도는 쪼잔할 수 있잖아요? 건물주 순례씨는 사정이 있는 사람들에게 시세가 아니라 자신이 필요한 만큼만 집세를 받고, 옥상의 공용공간에는 세입자들이 채워놓는 김치와 라면이 항상 넉넉하고, 누구 하나 분리수거와 청소를 허투루 하지 않으며, 각자를 존중하고, 무엇보다 지구에 해가 되지 않고 살기 위해서 노력합니다. 그래서 거북마을 사람들의 세상 사는 이야기를 듣고 있다 보면 피식피식 웃음이 나오지만, 결국엔 고단한 세월을 유머로 채워온 진짜 어른들의 인생에 고개가 숙여집니다. 세상에서 제일 맛있는 계란밥의 비결은, 남이 만든 간장과 참기름을 넣고 남이 비벼주는 것이래요. 어렵기만 하던 삶이 쉬워지는 순간들이 종종 있는데, 그게 바로 다른 사람이 있어서, 저절로 즐거워지는 계란밥 같은 순간들이겠죠.

이원동은 새로 생기는 음식점은 죄다 망해서 나가는 그런 동네입니다. 그곳에는 흡혈귀들이 조용히 모여살고 있습니다. 낮에는 잠을 자고, 밤에 활동을 합니다. 햇빛을 보지 못하니, 빨래방 건조기에서 나온 세탁물 냄새를 맡으러 가기도 합니다. 햇빛 냄새가 그리워서요. 작은 행복을 찾아 지루한 밤의 시간을 보내는 데에는 통달한 사람들입니다. 하지만 아무리 긴 시간을 보내는 것에 익숙하다고는 하지만, 소중한 사람들의 생의 시간이 다해도, 흡혈귀인 이원동 사람들의 시간은 끝나지 않습니다. 어쩌다 닥친 불행처럼 흡혈귀가 된 이들은 긴 시간 동안 저마다 마음의 숙제 하나씩을 안고 안간힘을 다해 삽니다. 맨날 싸우고, 울고, 상처주고, 다시 보듬어주고, 그러다가 어김없이 저녁이 오면 모여서 마피아 게임을 하고, 막장 드라마를 정주행하면서 다 같이 긴 밤을 넘깁니다. 젊을 때 모습 그대로인 언니와 함께 살면서 홀로 노인이 된 할머니, 조용하고 저렴한 동네를 찾아 이사 온 주인공, 그리고 호시탐탐 장보고 오는 사람들의 분홍 소시지를 노리는 강아지까지. 그래서 이원동 사람들은 지치지 않고 오지랖 넓게, 쓸데없이 친절하게, 인간보다도 더 인간적으로 세상을 대합니다. 친절을 불편해하고, 관심을 불쾌해하고, 호의를 의심하는 세상 속에서요. 계속해서 작은 행복들, 그러니까 건조기에서 갓 나온 빨랫감 냄새 같은 것들을 만끽하기 위해서요.

뉴욕은 바쁜 사람들의 동네입니다. 그래서 선조 대대로 뉴욕에 살면서 홀로 미술관 관람, 음악 감상, 독서 등 고상한 취미를 즐기며 여느 뉴요커 못지않게 지내온 볼리바르가 공룡인 것을 아는 사람은 없습니다. 뉴욕 사람들은 너무 바쁜 나머지, 볼리바르가 공룡이라는 것을 눈치챌 여유가 없기 때문입니다. 저도 앞만 보고 살아서 놓치는 게 많기 때문에 뉴욕 사람들을 비웃을 자격은 없지만요. 어쨌든 뉴욕도 사는 게 녹록지 않은 곳인가 봅니다. 자동차도 없는 볼리바르에게 불법주차 위반 딱지가 날아오는 걸 보면요. 그런 현실 속에서 누군가의 존재를 눈치채주는 것은 대단한 일임에는 분명합니다. 대단히 주제넘은 일이거나, 대단히 다정한 일이요. 그 누군가에 대해 잘 알지 못하면서 그 존재를 섣불리 안다고 여긴다면, 전자가 되겠죠. ‘살아 있는 공룡’이라는 것 외에는 볼리바르에 대해서 아는 게 아무것도 없는 어른들이 그를 도망자 신세로 만들어버린 것처럼요. 꾸준히 볼리바르를 눈여겨보고, 그가 누구인지 정말로 알아주는 사람이 이 바쁜 동네에 단 한 명만 있어도 괜찮을 텐데요.

어쩌면, 한 명보다 더 많을 수도 있습니다. 생각했던 것보다 훨씬 많은 것들에 둘러싸여 살아왔을 테니까요. 작은 베란다에서도, 이야기는 시작될 수 있습니다. 항상 그곳에서 우리가 고군분투하는 모습을 가까이서 지켜봐온 이들은 기어이 우리의 삶을 비집고 들어오고야 맙니다. 그리고 그건 정말인지, 마음이 놓이는 일입니다. 텅 빈 화분이 각양각색의 식물들로 채워지는 이 책의 면지처럼요.

그러니 텅 빈 채로 시작해도 괜찮습니다. 우리가 사는 동네는 한 층 한 층 올라갈 때마다 신비로운 재료들로 채워지는 냄비와도 같고, 맨 꼭대기 층에 다다를 때쯤이면 모두가 함께 만든 아주 특별한 파이와 함께, 각자의 삶을 한 조각씩 나눌 수 있게 될 테니까요.

동네 1. 거북마을

유은실의 『순례주택』 (비룡소, 2021)

거북마을은 쪼잔한 동네입니다. 분식집 사장님한테 잘못 보이면 서비스는 꿈도 못 꾸고, 새로 이사 온 옛 원수의 집에 개미를 없애주겠다며 소금을 뿌리는가 하면, 같은 처지의 시간강사 세입자가 자신의 청소알바를 넘볼까봐 전전긍긍합니다. 하지만 삶이 이렇게 팍팍한데, 그 정도는 쪼잔할 수 있잖아요? 건물주 순례씨는 사정이 있는 사람들에게 시세가 아니라 자신이 필요한 만큼만 집세를 받고, 옥상의 공용공간에는 세입자들이 채워놓는 김치와 라면이 항상 넉넉하고, 누구 하나 분리수거와 청소를 허투루 하지 않으며, 각자를 존중하고, 무엇보다 지구에 해가 되지 않고 살기 위해서 노력합니다. 그래서 거북마을 사람들의 세상 사는 이야기를 듣고 있다 보면 피식피식 웃음이 나오지만, 결국엔 고단한 세월을 유머로 채워온 진짜 어른들의 인생에 고개가 숙여집니다. 세상에서 제일 맛있는 계란밥의 비결은, 남이 만든 간장과 참기름을 넣고 남이 비벼주는 것이래요. 어렵기만 하던 삶이 쉬워지는 순간들이 종종 있는데, 그게 바로 다른 사람이 있어서, 저절로 즐거워지는 계란밥 같은 순간들이겠죠.

동네 2. 이원동

고아라의 『마음의 숙제』 (북폴리오, 2020)

이원동은 새로 생기는 음식점은 죄다 망해서 나가는 그런 동네입니다. 그곳에는 흡혈귀들이 조용히 모여살고 있습니다. 낮에는 잠을 자고, 밤에 활동을 합니다. 햇빛을 보지 못하니, 빨래방 건조기에서 나온 세탁물 냄새를 맡으러 가기도 합니다. 햇빛 냄새가 그리워서요. 작은 행복을 찾아 지루한 밤의 시간을 보내는 데에는 통달한 사람들입니다. 하지만 아무리 긴 시간을 보내는 것에 익숙하다고는 하지만, 소중한 사람들의 생의 시간이 다해도, 흡혈귀인 이원동 사람들의 시간은 끝나지 않습니다. 어쩌다 닥친 불행처럼 흡혈귀가 된 이들은 긴 시간 동안 저마다 마음의 숙제 하나씩을 안고 안간힘을 다해 삽니다. 맨날 싸우고, 울고, 상처주고, 다시 보듬어주고, 그러다가 어김없이 저녁이 오면 모여서 마피아 게임을 하고, 막장 드라마를 정주행하면서 다 같이 긴 밤을 넘깁니다. 젊을 때 모습 그대로인 언니와 함께 살면서 홀로 노인이 된 할머니, 조용하고 저렴한 동네를 찾아 이사 온 주인공, 그리고 호시탐탐 장보고 오는 사람들의 분홍 소시지를 노리는 강아지까지. 그래서 이원동 사람들은 지치지 않고 오지랖 넓게, 쓸데없이 친절하게, 인간보다도 더 인간적으로 세상을 대합니다. 친절을 불편해하고, 관심을 불쾌해하고, 호의를 의심하는 세상 속에서요. 계속해서 작은 행복들, 그러니까 건조기에서 갓 나온 빨랫감 냄새 같은 것들을 만끽하기 위해서요.

동네 3. 뉴욕 웨스트 78번가

숀 루빈의 『이웃집 공룡 볼리바르』 (위즈덤하우스, 2019)

뉴욕은 바쁜 사람들의 동네입니다. 그래서 선조 대대로 뉴욕에 살면서 홀로 미술관 관람, 음악 감상, 독서 등 고상한 취미를 즐기며 여느 뉴요커 못지않게 지내온 볼리바르가 공룡인 것을 아는 사람은 없습니다. 뉴욕 사람들은 너무 바쁜 나머지, 볼리바르가 공룡이라는 것을 눈치챌 여유가 없기 때문입니다. 저도 앞만 보고 살아서 놓치는 게 많기 때문에 뉴욕 사람들을 비웃을 자격은 없지만요. 어쨌든 뉴욕도 사는 게 녹록지 않은 곳인가 봅니다. 자동차도 없는 볼리바르에게 불법주차 위반 딱지가 날아오는 걸 보면요. 그런 현실 속에서 누군가의 존재를 눈치채주는 것은 대단한 일임에는 분명합니다. 대단히 주제넘은 일이거나, 대단히 다정한 일이요. 그 누군가에 대해 잘 알지 못하면서 그 존재를 섣불리 안다고 여긴다면, 전자가 되겠죠. ‘살아 있는 공룡’이라는 것 외에는 볼리바르에 대해서 아는 게 아무것도 없는 어른들이 그를 도망자 신세로 만들어버린 것처럼요. 꾸준히 볼리바르를 눈여겨보고, 그가 누구인지 정말로 알아주는 사람이 이 바쁜 동네에 단 한 명만 있어도 괜찮을 텐데요.

동네 4. 당신의 베란다

권정민의 『우리는 당신에 대해 조금 알고 있습니다』 (문학동네, 2019)

어쩌면, 한 명보다 더 많을 수도 있습니다. 생각했던 것보다 훨씬 많은 것들에 둘러싸여 살아왔을 테니까요. 작은 베란다에서도, 이야기는 시작될 수 있습니다. 항상 그곳에서 우리가 고군분투하는 모습을 가까이서 지켜봐온 이들은 기어이 우리의 삶을 비집고 들어오고야 맙니다. 그리고 그건 정말인지, 마음이 놓이는 일입니다. 텅 빈 화분이 각양각색의 식물들로 채워지는 이 책의 면지처럼요.

그리하여 텅 빈 것을 채울 수 있는 곳

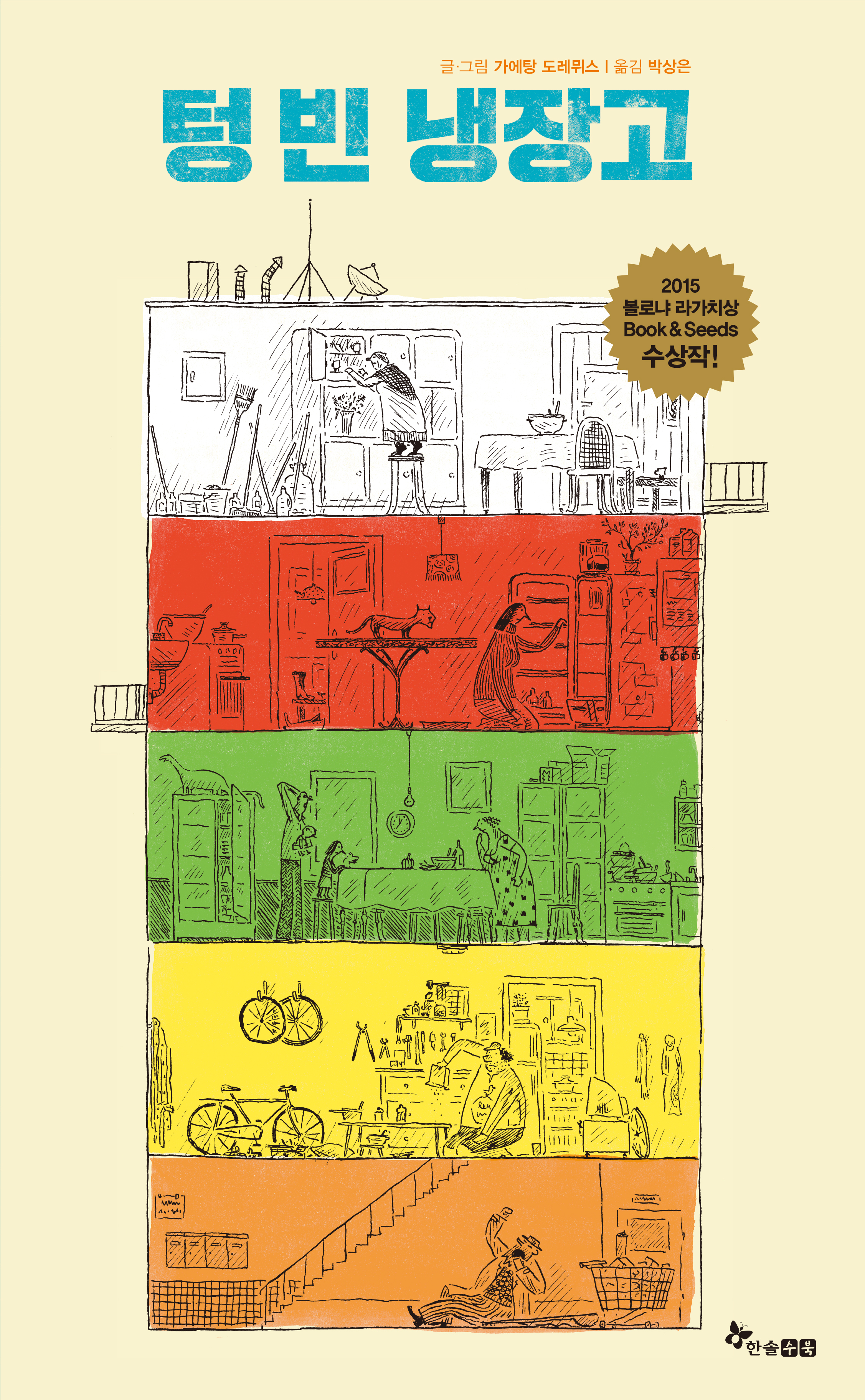

가에탕 도레뮈스의 『텅 빈 냉장고』 (한솔수북, 2019)

그러니 텅 빈 채로 시작해도 괜찮습니다. 우리가 사는 동네는 한 층 한 층 올라갈 때마다 신비로운 재료들로 채워지는 냄비와도 같고, 맨 꼭대기 층에 다다를 때쯤이면 모두가 함께 만든 아주 특별한 파이와 함께, 각자의 삶을 한 조각씩 나눌 수 있게 될 테니까요.

루리

이번 6월, 20년 넘게 살아온 동네를 떠나 새로운 동네로 이사를 갑니다. <프렌즈>에서 오랜 시간 모니카의 룸메로 지내온 레이첼이 이사를 가게 되었을 때 했던 말처럼, ‘이건 한 시대의 끝(It’s the end of an era)’이라는 생각에 서글퍼지기도 하지만, 역시나 레이첼이 바로 옆방으로 이사를 갔던 것처럼, 저도 바로 옆 동네로 이사를 가는 거라서 그나마 다행입니다.

2021/06/29

43호