아픔-단위: 아픔 나누기

1화 리허설

A는 코로나에 걸렸다.

B는 보청기에 의존하며 생활한다.

A는 아팠고, B는 자신의 상태에 대해 아프다고 말해도 좋은지 확신하지 못한다.

A의 질문은 다음과 같다.

“코로나에 걸렸을 때 여러 증상과 변화를 매일 기록하였다. 코로나라는 특수한 질병을 생생하게 기억하고 싶었다. 증상에는 육체적 고통만 있지 않았다. 추상적인 아픔도 동반되어 있다. 회복한 후 기록을 다시 읽어보니 어떤 감각들은 몸에 잔재하지만 어떤 것들은 흐릿하다. 그렇게 드는 의문, 이 기록은 정확한 것인가? ‘아픔’이라는 것은 받아적을 수 있는 대상인가?”

B의 질문은 다음과 같다.

“나의 장애를 ‘아픔’이라고 말할 수 있을까? 나의 아픔은 사전적인 정의의 ‘아픔’이라는 말로 설명되거나 표현되기에는 불충분하다. 누군가와 소통할 수 있는 주제가 되기 어렵다. 내 몸에 잔재하는 장애라는 ‘아픔’은 어떤 종류의 아픔이라고 부를 수 있나, 그리고 공감되거나 기록될 수 있는 아픔인가?”

A는 ‘질병-아픔’, B는 ‘장애-아픔’을 가졌고, 둘은 인접한 궁금증을 지니고 있다. ‘아픔’이라는 단어 안에는 육체적, 심리적 고통이 함께 있다. 실재적이고 심리적인 두 맥락을 모두 기록하기 위해서는 어떤 언어가 필요할까? 우리에겐 아픔을 기록할 수 있는 공용어가 부족하지 않은가? 다시 질문하자.

“아픔은 어떻게 기록될 수 있는가?”

‘어떻게’에 관해 말하기 전에 A와 B의 ‘병원-기억’을 먼저 복구해야 한다. 병원은 자신의 증상과 아픔에 대해 타인에게 비교적 정확한 언어로 구사할 필요가 있는 공간이기 때문이다.

A. 병원-가기

아프다, 발화하면 병원에 간다. 그런데 나는 병원에서 말을 더듬는다. 내 아픔을 더듬거린다. 여기, 여기, 아니, 여기? 모르겠어요. 진단을 위해서는 정확히 말해야 하지만 나는 더듬거리며 모른다는 대답밖에 할 수 없다. 의사 선생님은 질문한다. 말을 가르치듯이 의사 선생님은 나무망치를 쥐고 통증 부위를 톡톡 두드린다. 그는 질문한다.

“아픔이 1부터 5라면, 지금은 얼마나 아픈가요?”

나는 나의 아픔이 엄살이 아님을 증명하기 위해, 온 힘을 다해 내 육체에 집중한다. 의사 선생님은 다시 묻는다.

“아픔이 1부터 5라면, 지금은 얼마나 아픈가요?”

두들긴 순간에는 4인데, 지금은 3인 것 같아요. 아니 2인가? 이렇게 말할 수 없기에 적당히 3이라고 말한다. 나는 말을 더듬고 반복하며 나의 아픔을 기술한다.

B. 병원-다니기

처음이 언제였는지는 잘 기억나지 않는다. 아마도 네 살 혹은 다섯 살로 기억한다. 그렇기에 이야기처럼 말할 수는 없고 나열할 수밖에 없다. 40도가 넘는 고열이 다섯 살에 발생하였다. 청각에 이상이 생긴 것 같았다. 여러 병원에 옮겨 다녔다. 거절당했다. 서울에 상경했다. 큰 병원에 갔다. 큰 병원에서는 청신경이 크게 손상되었다며 인공와우 수술을 권유했다. 인공와우 수술을 끝내고 병원에 두 달 입원. 마취에서 깼을 때 머리에 붕대가 무겁게 묶여 있었다. 머리를 들 수 없었다. 통증이 심했다. 수술은 성공적이었다. 언어능력 습득을 위해 언어치료 병원에 갔다. 보청기에 적응하였는지 알아보는 청력 매핑(mapping, 청신경 상태에 맞춰 소리 강도나 음의 높낮이를 조절하고 조율하는 작업), 청력 테스트를 위해 병원에 다녔다. 일곱 살부터 매년 한 번씩 병원에 갔다. 언어치료를 받으며 상태가 점점 나아졌다. 완전히 나아진 것은 아니기에 완치라고 보기는 어렵다. 지금은 보청기를 확인받기 위해 병원에 다닌다. 나는 병원에 다닌다.

▚▞▗▘▖▚▞▗▘▖

A에게 병원은 비주기적 공간이다. B에게 병원은 주기적 공간이다. 그러나 A와 B는 공통적으로 의사에게 자신의 증상을 서술할 때 제대로 설명하지 못했던 경험을 나눌 수 있었다. 의사는 의학적 언어를 사용한다. 하지만 환자의 기술 방식은 추상적이고 때로는 감정적이다. 환자는 언어 표현 방식뿐만 아니라 몸짓, 목소리, 표정을 활용한다. 때로는 아픔의 변화 양상을 ‘이야기’처럼 말하기도 한다. A와 B는 자신들의 아픔을 말하는 과정에서 어떤 증상들은 겹치고(강도가 다를지언정), 어떤 감정들은 서로 대화가 불가능함을 느꼈다. 하여 A와 B는 표를 그리기로 한다. 자신들의 아픔에 가닿을 수 있는 칸들을 만들어, 아픔의 감각을 재조합하여 분류하고 배치하기로 한다. 더 다양한 아픔을 나열하고 더 깊이 대화하기 위해서.

‘FLACC 등급’(Faces-Legs-Activity-Cry-Consolability Scale)은 아픔을 나타내기 위해 병원에서 사용하는 표이다. 의사소통이 불가능한 환자(3세 이하의 어린아이, 인공기도가 삽관된 환자, 언어장애가 있는 이)가 주로 사용한다. 병원에서는 ‘통증 사정 도구’라고도 불린다. A와 B는 이 의학 용어를 참조 및 활용하여 객관적이라고 할 법한 기준을 세워본다. 만나기 위해서는 표지판이 필요한 법이다. 이 표를 모종의 표지판 삼아 아픔에 다가갈 수 있는 새로운 통증 사정 도구를 임시로 그려본다.

이 표는 모종의 리허설이다. 이 리허설을 ‘(임시) 아픔-단위 표’라고 부른다. 아픔을 분류한 이 표는 A와 B의 대화를 통해서 제작되었다. 어떤 증상은 A의 자리에 가깝고, 어떤 증상은 B의 자리에 가깝다. 장소통역사 팀은 이 표를 임시 표지판으로 세워두고 A와 B를 모두 설명할 수 있는 표를 완성하는 것을 목적으로 삼는다. 그 목적은 실패할 수도 있지만, 우리는 함께 만날 수 있는 장소를 물색하고자 여정을 떠난다. 아픔에 대해 말하는 것이 아픔에서 멀어지게 만드는 방식일 수도 있지만, 우리는 대화를 통해 서로에게 잠시 다가갈 수 있기를 희망해본다.

위 리허설은 다음의 공연으로 이루어진다.

1막, 아픔의 지속성

2막, 언어 표현 가능성

3막, 행동 표현 가능성

4막, 심리

공연은 몸짓과 목소리로 이루어진다. 공연을 본 이들이 아픔을, 아픔이 어떻게 감각되는지를 제각기 어렴풋이 느낄 수 있기를 기대한다.

사람의 몸은 장기들의 회집체이고, 장기는 이상한 방식으로 어딘가와 연결되어 있다. 그런 것들이 모여 우리를 구성한다. 그 선들은 아주 복잡하게 뒤섞여 있고, 우리는 그 선들을 풀기도 다시 꼬기도 하면서 나아간다. ‘아픔-단위: 아픔 나누기’ 프로젝트는 이것을 말(활자)이 아닌, 우리의 몸(몸짓과 목소리)을 이용하여 드러내기를 시도한다.

‘(임시) 아픔-단위 표’에 나타나 있는 숫자들은 일종의 악보가 된다. 오르골의 구멍들이 멜로디를 만들어내는 것처럼. 그것은 지도처럼 보인다. 표는 지표이고, 지도이고, 악보이다.

▚▞▗▘▖▚▞▗▘▖

‘아픔-단위: 아픔 나누기’ 프로젝트는 최추영(이 글에서 A)의 ‘코로나 투병’과 장영우(이 글에서 B)의 ‘보청기가 주는 아픔’을 함께 말한다.

두 아픔은 아주 멀리 있다.

질병-아픔과 장애-아픔을 함께 말한다는 것은 중구난방(衆口難防)할 수 있다. 서로에게 가닿을 수 없는 낯선 이방의 언어일 수도 있다. 어쩌면 다음과 같은 방식의 대화일지도 모른다.

A: 우리는 말하고 있습니다.

B: 우리는 듣고 있습니다.

하지만 대화를 하기 위한 표를 만들며, 우리는 이상하게 대화가 되어감을 느꼈다. 표를 그리면서 지도를 떠올렸다. 두 아픔이 어떤 방식으로 움직이고, 조직되고, 어떤 경로로 움직이는지 알아내기 위한 지도를 만든다.

(0, 1)과 (0, 2)에서 우리 만나자고 말할 수 있을까.

아픔은 끝없이 움직이며 변화한다. 아픔은 다양한 감각들의 회집체이다. 아픔들은 어떤 방식으로든 연결되어 있다. 깜박이며 이동하는 위치의 변화를 찾아내기 위해 우리는 표를 그린다.

A와 B는 서로의 아픔에 접속을 시도한다.

그러면 이러한 대화가 가능할지도 모른다.

A, B: 우리는 말하고 있고, 듣고 있습니다.

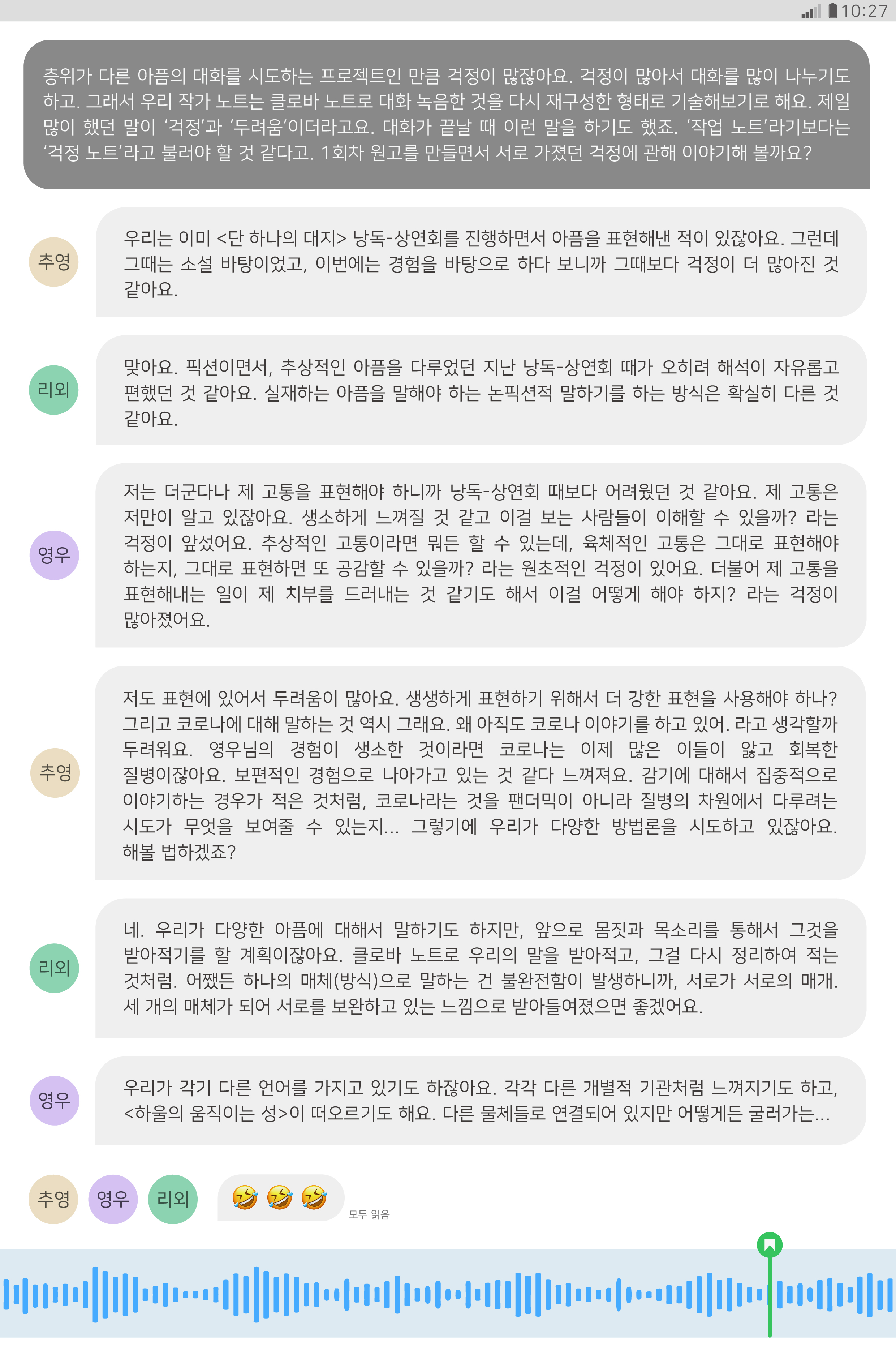

‘아픔-단위: 아픔 나누기’ 1화 작업 노트. 층위가 다른 아픔에 관해 대화를 시도하는 프로젝트인 만큼 장소통역사 멤버들은 걱정이 많았다. 첫번째 작업 과정에서 우리가 제일 많이 했던 말이 ‘걱정’과 ‘두려움’이었다. 대화를 마칠 때 우리는 이런 말을 하기도 했다. ‘작업 노트’라기보다는 ‘걱정 노트’라고 불러야 할 것 같다고. 장소통역사의 대화 전체는 클로바 노트로 녹음 및 기록하고 있으며, 그중 일부를 재구성한 작업 노트 이미지를 매 화 공유해나갈 예정이다.

‘아픔-단위: 아픔 나누기’ 1화 작업 노트. 층위가 다른 아픔에 관해 대화를 시도하는 프로젝트인 만큼 장소통역사 멤버들은 걱정이 많았다. 첫번째 작업 과정에서 우리가 제일 많이 했던 말이 ‘걱정’과 ‘두려움’이었다. 대화를 마칠 때 우리는 이런 말을 하기도 했다. ‘작업 노트’라기보다는 ‘걱정 노트’라고 불러야 할 것 같다고. 장소통역사의 대화 전체는 클로바 노트로 녹음 및 기록하고 있으며, 그중 일부를 재구성한 작업 노트 이미지를 매 화 공유해나갈 예정이다.

B는 보청기에 의존하며 생활한다.

A는 아팠고, B는 자신의 상태에 대해 아프다고 말해도 좋은지 확신하지 못한다.

A의 질문은 다음과 같다.

“코로나에 걸렸을 때 여러 증상과 변화를 매일 기록하였다. 코로나라는 특수한 질병을 생생하게 기억하고 싶었다. 증상에는 육체적 고통만 있지 않았다. 추상적인 아픔도 동반되어 있다. 회복한 후 기록을 다시 읽어보니 어떤 감각들은 몸에 잔재하지만 어떤 것들은 흐릿하다. 그렇게 드는 의문, 이 기록은 정확한 것인가? ‘아픔’이라는 것은 받아적을 수 있는 대상인가?”

B의 질문은 다음과 같다.

“나의 장애를 ‘아픔’이라고 말할 수 있을까? 나의 아픔은 사전적인 정의의 ‘아픔’이라는 말로 설명되거나 표현되기에는 불충분하다. 누군가와 소통할 수 있는 주제가 되기 어렵다. 내 몸에 잔재하는 장애라는 ‘아픔’은 어떤 종류의 아픔이라고 부를 수 있나, 그리고 공감되거나 기록될 수 있는 아픔인가?”

A는 ‘질병-아픔’, B는 ‘장애-아픔’을 가졌고, 둘은 인접한 궁금증을 지니고 있다. ‘아픔’이라는 단어 안에는 육체적, 심리적 고통이 함께 있다. 실재적이고 심리적인 두 맥락을 모두 기록하기 위해서는 어떤 언어가 필요할까? 우리에겐 아픔을 기록할 수 있는 공용어가 부족하지 않은가? 다시 질문하자.

“아픔은 어떻게 기록될 수 있는가?”

‘어떻게’에 관해 말하기 전에 A와 B의 ‘병원-기억’을 먼저 복구해야 한다. 병원은 자신의 증상과 아픔에 대해 타인에게 비교적 정확한 언어로 구사할 필요가 있는 공간이기 때문이다.

A. 병원-가기

아프다, 발화하면 병원에 간다. 그런데 나는 병원에서 말을 더듬는다. 내 아픔을 더듬거린다. 여기, 여기, 아니, 여기? 모르겠어요. 진단을 위해서는 정확히 말해야 하지만 나는 더듬거리며 모른다는 대답밖에 할 수 없다. 의사 선생님은 질문한다. 말을 가르치듯이 의사 선생님은 나무망치를 쥐고 통증 부위를 톡톡 두드린다. 그는 질문한다.

“아픔이 1부터 5라면, 지금은 얼마나 아픈가요?”

나는 나의 아픔이 엄살이 아님을 증명하기 위해, 온 힘을 다해 내 육체에 집중한다. 의사 선생님은 다시 묻는다.

“아픔이 1부터 5라면, 지금은 얼마나 아픈가요?”

두들긴 순간에는 4인데, 지금은 3인 것 같아요. 아니 2인가? 이렇게 말할 수 없기에 적당히 3이라고 말한다. 나는 말을 더듬고 반복하며 나의 아픔을 기술한다.

B. 병원-다니기

처음이 언제였는지는 잘 기억나지 않는다. 아마도 네 살 혹은 다섯 살로 기억한다. 그렇기에 이야기처럼 말할 수는 없고 나열할 수밖에 없다. 40도가 넘는 고열이 다섯 살에 발생하였다. 청각에 이상이 생긴 것 같았다. 여러 병원에 옮겨 다녔다. 거절당했다. 서울에 상경했다. 큰 병원에 갔다. 큰 병원에서는 청신경이 크게 손상되었다며 인공와우 수술을 권유했다. 인공와우 수술을 끝내고 병원에 두 달 입원. 마취에서 깼을 때 머리에 붕대가 무겁게 묶여 있었다. 머리를 들 수 없었다. 통증이 심했다. 수술은 성공적이었다. 언어능력 습득을 위해 언어치료 병원에 갔다. 보청기에 적응하였는지 알아보는 청력 매핑(mapping, 청신경 상태에 맞춰 소리 강도나 음의 높낮이를 조절하고 조율하는 작업), 청력 테스트를 위해 병원에 다녔다. 일곱 살부터 매년 한 번씩 병원에 갔다. 언어치료를 받으며 상태가 점점 나아졌다. 완전히 나아진 것은 아니기에 완치라고 보기는 어렵다. 지금은 보청기를 확인받기 위해 병원에 다닌다. 나는 병원에 다닌다.

▚▞▗▘▖▚▞▗▘▖

A에게 병원은 비주기적 공간이다. B에게 병원은 주기적 공간이다. 그러나 A와 B는 공통적으로 의사에게 자신의 증상을 서술할 때 제대로 설명하지 못했던 경험을 나눌 수 있었다. 의사는 의학적 언어를 사용한다. 하지만 환자의 기술 방식은 추상적이고 때로는 감정적이다. 환자는 언어 표현 방식뿐만 아니라 몸짓, 목소리, 표정을 활용한다. 때로는 아픔의 변화 양상을 ‘이야기’처럼 말하기도 한다. A와 B는 자신들의 아픔을 말하는 과정에서 어떤 증상들은 겹치고(강도가 다를지언정), 어떤 감정들은 서로 대화가 불가능함을 느꼈다. 하여 A와 B는 표를 그리기로 한다. 자신들의 아픔에 가닿을 수 있는 칸들을 만들어, 아픔의 감각을 재조합하여 분류하고 배치하기로 한다. 더 다양한 아픔을 나열하고 더 깊이 대화하기 위해서.

‘FLACC 등급’(Faces-Legs-Activity-Cry-Consolability Scale)은 아픔을 나타내기 위해 병원에서 사용하는 표이다. 의사소통이 불가능한 환자(3세 이하의 어린아이, 인공기도가 삽관된 환자, 언어장애가 있는 이)가 주로 사용한다. 병원에서는 ‘통증 사정 도구’라고도 불린다. A와 B는 이 의학 용어를 참조 및 활용하여 객관적이라고 할 법한 기준을 세워본다. 만나기 위해서는 표지판이 필요한 법이다. 이 표를 모종의 표지판 삼아 아픔에 다가갈 수 있는 새로운 통증 사정 도구를 임시로 그려본다.

이 표는 모종의 리허설이다. 이 리허설을 ‘(임시) 아픔-단위 표’라고 부른다. 아픔을 분류한 이 표는 A와 B의 대화를 통해서 제작되었다. 어떤 증상은 A의 자리에 가깝고, 어떤 증상은 B의 자리에 가깝다. 장소통역사 팀은 이 표를 임시 표지판으로 세워두고 A와 B를 모두 설명할 수 있는 표를 완성하는 것을 목적으로 삼는다. 그 목적은 실패할 수도 있지만, 우리는 함께 만날 수 있는 장소를 물색하고자 여정을 떠난다. 아픔에 대해 말하는 것이 아픔에서 멀어지게 만드는 방식일 수도 있지만, 우리는 대화를 통해 서로에게 잠시 다가갈 수 있기를 희망해본다.

위 리허설은 다음의 공연으로 이루어진다.

1막, 아픔의 지속성

2막, 언어 표현 가능성

3막, 행동 표현 가능성

4막, 심리

공연은 몸짓과 목소리로 이루어진다. 공연을 본 이들이 아픔을, 아픔이 어떻게 감각되는지를 제각기 어렴풋이 느낄 수 있기를 기대한다.

사람의 몸은 장기들의 회집체이고, 장기는 이상한 방식으로 어딘가와 연결되어 있다. 그런 것들이 모여 우리를 구성한다. 그 선들은 아주 복잡하게 뒤섞여 있고, 우리는 그 선들을 풀기도 다시 꼬기도 하면서 나아간다. ‘아픔-단위: 아픔 나누기’ 프로젝트는 이것을 말(활자)이 아닌, 우리의 몸(몸짓과 목소리)을 이용하여 드러내기를 시도한다.

‘(임시) 아픔-단위 표’에 나타나 있는 숫자들은 일종의 악보가 된다. 오르골의 구멍들이 멜로디를 만들어내는 것처럼. 그것은 지도처럼 보인다. 표는 지표이고, 지도이고, 악보이다.

▚▞▗▘▖▚▞▗▘▖

‘아픔-단위: 아픔 나누기’ 프로젝트는 최추영(이 글에서 A)의 ‘코로나 투병’과 장영우(이 글에서 B)의 ‘보청기가 주는 아픔’을 함께 말한다.

두 아픔은 아주 멀리 있다.

질병-아픔과 장애-아픔을 함께 말한다는 것은 중구난방(衆口難防)할 수 있다. 서로에게 가닿을 수 없는 낯선 이방의 언어일 수도 있다. 어쩌면 다음과 같은 방식의 대화일지도 모른다.

A: 우리는 말하고 있습니다.

B: 우리는 듣고 있습니다.

하지만 대화를 하기 위한 표를 만들며, 우리는 이상하게 대화가 되어감을 느꼈다. 표를 그리면서 지도를 떠올렸다. 두 아픔이 어떤 방식으로 움직이고, 조직되고, 어떤 경로로 움직이는지 알아내기 위한 지도를 만든다.

(0, 1)과 (0, 2)에서 우리 만나자고 말할 수 있을까.

아픔은 끝없이 움직이며 변화한다. 아픔은 다양한 감각들의 회집체이다. 아픔들은 어떤 방식으로든 연결되어 있다. 깜박이며 이동하는 위치의 변화를 찾아내기 위해 우리는 표를 그린다.

A와 B는 서로의 아픔에 접속을 시도한다.

그러면 이러한 대화가 가능할지도 모른다.

A, B: 우리는 말하고 있고, 듣고 있습니다.

작업 노트 1.

장소통역사

소설가 최추영과 미디어아티스트 익수케로 활동을 시작한 실험 그룹입니다. 소설과 미디어아트가 결합된 새로운 장르를 ‘모션-픽션’이라 부르며 낭독자 최리외, 안무가 장영우와 함께 불가해한 것을 어떻게 전달할 수 있을지 실험하고 그것을 모종의 번역이라고 여기고 있습니다.

2022/07/26

56호

- 1

- 그림은 순서대로 Studies in the Anatomy and Surgery of the Nose and Ear. Adam E. Smith, 1918., Human ear chart, c. 1660.